|

題名: |

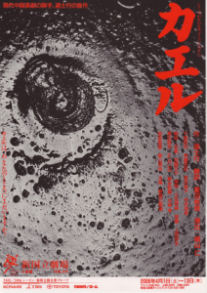

カエル |

|

観劇日: |

06/4/7 |

|

劇場: |

新国立劇場 |

|

主催: |

新国立劇場 |

|

期間: |

2006年4月1日〜13日 |

|

作: |

過士行 |

|

翻訳: |

菱沼彬晁 |

|

演出: |

鵜山 仁 |

|

美術: |

加藤ちか |

|

照明: |

小笠原純 |

|

衣装: |

加藤ちか |

|

音楽: |

上田好生 |

|

出演者: |

千葉哲也 有薗芳記 宮本裕子 今井朋彦

|

「カエル」

小林一茶の中国語訳があるとは意外だったが、作者の過士行はそれに触発されてこの作品を書いたのだそうだ。有名な句「痩せ蛙 負けるな ここに一茶あり」(どの句集に入っているかは不明)を思い出すが、他にも蛙を詠んだ句は多く、一茶といえば蛙かなと作者が感じても不思議はない。ただし、芝居の方は一茶とはほぼなんの関係もない。

この両生類は、池や沼田んぼといったよどんだ水の中でどろどろの卵を産み、一旦は泳ぎ廻って魚類かと思わせるが、やがて足が生え手が出て陸に上がる。その粘膜に覆われた奇っ怪な形には、到底親しみなぞ感じられはしない。しかし、一茶の感覚ではそうでもないらしい。

この生き物の成長過程は一代にして全生物の進化の様子を想像させるに十分であるが、翻って考えると、その過程に少しでも異変が生じたらたちまち奇形が発生するのではないかというデリケートなイメージがつきまとう。遺伝子操作はまだしも、放射線が生物分子を破壊し我々の理解を越えたものを生み出すことを知っていればこそである。

舞台手前には、砂で出来た四角い土手の中に世界地図が描かれた円形のタイルの床(平たい地球儀のような図案)があり、真ん中に床屋の椅子が置いてある。うしろに砂の階段があり、少し登って土を四角く盛り上げた田んぼのようなものがある。砂はその奥にも続いている。天空は半透明の樹脂のかけら(破けた地球儀の破片に見える)が覆っていて、舞台手前の細い棹のような棒で危なっかしく支えられている。棒には網が掛けられていて、どうやらここは砂浜という設定らしい。ただし、砂の階段から奥は砂漠といってもよいほどに荒涼とした印象を与えている。

美術と衣装を担当した加藤ちかは、多摩美で加山又造のもと日本画を学んだという変わり種で、その出発点では第三エロチカの舞台を手がけてきたという。この装置デザインはおそらく床屋と客に最低限のシチュエーションだけを条件に与えられて、考案したものだろうが、壊れかかった地球の有り様や砂の荒涼たる世界など戯曲の持っているシュールな味わい、抽象性を存分に表現していたといえる。正体不明の女(宮本裕子)の衣装も長靴にへそ出しのパンツ、ぼろ切れのタンクトップに赤いレインコートなど川端富生のちりちり爆発、部分カラーのヘアメイクとあいまって極めて説得力があった。他の美術スタッフでは多分こうはならないだろうと思うほど加藤ちかの個性が発揮されたものと思う。

ここまでやるなら、ついでに砂の土手を思いきり高くしてプール状にしたらどうかと想像したが、それは加藤よりも鵜山仁が決める問題だ。いや、鵜山がそう望んだとしてもお金がかかりすぎるか?

話は、翻訳した菱沼彬晁が書いているように「まるで禅問答」のようなもので、物語というほどのものはない。

浜辺の砂の中にある理髪店で、首から下を白布で覆った客の男(有薗芳紀)が椅子にかけて髪を切ってもらっていて、床屋(千葉哲也)としゃべっている。もっとも現代的なスタイルで自分に似合っている髪形はどういうものか?真ん中におっ立ててつきに向かうロケットに見立てるのはどうか?とか北極の溶けつつある氷を表現するのはどうしたらいいか?などとたわいのないことを言い合っている。客席からつまり海のほうから女が現れ、彼らの会話に割って入ると、棒の先に付けられていたシャワーホースを掲げて雨が降ってきたといいながら彼らにふりかける。

この女は、何者かは知れないが、延々と床や政談のようなものを続ける客と床屋に悪態をついてじゃまをする。かと思えば一段高くなっている田んぼに入って田植えをはじめたり、奔放な振る舞いを続ける。

菱沼彬晁がこの女について作者過士行にただした。「巫女のようであり、売春婦、パンクファッションの不良、あるいは農婦のようでもあり、いったい何者なのか?」彼は、「そのいずれでもあり。いずれでもありません。」と答えたという。禅問答とはそこからきているが、床屋と客が現実的な世界を生きているとすれば、この女はおそらく原理的な概念あるいは自然の象徴とでも云うべき存在であるらしい。

床屋と客の会話は、あるところまで来ると始めの議論に戻ってくる。つまり、音楽のように一つの主題が演奏されたあとに、非常によく似たテーマが繰り返されるリフレインの手法が取られていて、女もまた同じような振る舞いを繰り返す。

とは言え、時間が進行していることも確かだ。最初、どこからともなく旅人(今井朋彦)が現れ、散髪を頼むがなかなか終わらないのに業を煮やして立ち去っていく。この旅人が再び戻ってくると髪の毛が伸びて、明らかに年を取っている。また、恐ろしいことに暗転の度に、砂の土手の中に水が入り、ひたひたと増え続けるのである。この水は、ついに円形の床の上まで達し、立っている床屋はもちろん客の足も水に浸ってしまう。女が植えた苗は刈り取りの時期を迎え、次に現れたときは網を広げて魚をすくい取ろうとしたり、客と床屋の終わらないやり取りを尻目に、黙々と「収穫」にいそしむのである。

やがて、客の頭のてっぺんから髪の毛が失われ、床屋がキャンパス代わりに絵の具を塗るとか、その上から女がへどを吐くとか何だかむちゃくちゃなことが始まる。床屋が足がむずがゆいといって裾をたくしあげるとそこには牡蛎がくっついている。椅子が水没して坐っている客のすねも牡蛎が覆った。突然暗くなったかと思えば稲光がして雹が降ってくる。「繰り返し」もひょっとしたら順番が違うのではないか?などと話しているうちも水は増え続ける。

いっそプールにしてしまえばよかったといったのは、この後客と床屋ののど元まで水が上がってきて、しゃべっているうちにすっぽりと水に飲み込まれておしまいにするのが、しゃれた終わり方かと思ったからだ。映画ならこうしただろうと勝手に考えていた。

菱沼彬晁が「禅問答」と嘆いたわりには、極めて分かりやすい芝居だったといえる。あとで、過士行の文章に接したが、それはこの新作を依頼されたいきさつについて述べたもので、なるほどと納得出来るものであったが、それがなくても、この不条理劇が表現しようとしていたテーマは痛いほど伝わってきた。しかも西欧的な超越的存在などというやっかいなものを介在させずに我々の未来への不安を端的に表す心象風景は、アジア的共通項を持っているといってもよい。

過士行は、栗山民也の依頼を最初は断ろうと思ったと書いている。北京まで足を運んだ栗山は「・・・9.11同時多発テロ、スマトラ沖地震とインド洋津波も映し出したらどうか・・・」というような話をした。このようなテーマが中国人の注文だったら受けなかったというのは、おそらく政治的な文脈を避けては通れないと直感したのではないだろうか。日本人の場合は、ニュートラルに受け止められる素地がある。断ると「中国人の信用にかかわる」などと殊勝なことをいいながら引き受けたと彼は云っている。

栗山民也は、2006年のシリーズで「未来への記憶」を中心に「われわれは、どこへ行くのか?」と云うタイトルで4人の作家に新作を依頼した。「この企画は、われわれが未来に向かって持ち続けていくべきもの、継承すべきものをいろいろな角度から見据えていく作業でもありましょう。」と宣言している。過士行は、栗山の依頼にこう応えている。「時間の劇・・・すでに始まっている世界でのさまざまな争いは、これからの未来の地球にすでに黒い影を落としている、というような劇になる気がします。」

でき上がってみれば、この劇はそれをはるかに越えたスケールで客席に迫ってくる。

地球環境の劇的変化がもたらすさまざまの災厄。水面の上昇、異常気象等々。百年後の気候をシュミレーションするスーパーコンピュータの映像は、不気味な未来が我々を待ち受けていることを知らせている。また、押し寄せる近代化の波に抗して、人間が収穫して生きるあるいは自然と共生するという原理をもう一度確かめる必要があると云う警鐘。人々の争いも気がつけば地表にあふれてきた洪水に飲み込まれているという皮肉。

過士行の感性が、昨今の中国の熱狂とは遠く離れて、我々に近いことが確かめられただけでなく、その不条理劇は極めて高い完成度を備えたものと評価出来る。

有薗芳紀の怪優ぶりは相変わらず。千葉哲也とのコンビも上出来。今井朋彦は少し役不足だったのではないか?宮本裕子が「巫女のようであり、売春婦、パンクファッションの不良、あるいは農婦のようでもあり、いったい何者なのか?」という役どころを、のびのびと魅力的に演じた。(ただし、鵜山仁の解釈には不満が残る。)

鵜山仁は演出に当たって「『物語』の向こう側へ」という短い文章を書いている。この劇評と直接関係ないが、気になったことがあったので書くことにした。

その中で、鵜山は過士行には強固な不条理劇信仰があって、それには『物語』への強い警戒が背景にあるのではないかと推測している。大きな物語には人の本性をゆがめてしまう強大な力がある。国家という「物語」、歴史という「物語」、この大いなる物語に縛られて人は生きていかざるを得ないのか?「稽古場では『物語』、つまりは登場人物相互の関係性を、何とか台本の行間に読み込もうとして悪戦苦闘が続いている。」というが、これには『物語』という言葉に狭い解釈しか施していない不満がある。不条理劇もまた一つの物語なのだ。その登場人物相互の関係は必ずしも閉じている必要はない。ダイアローグがかみ合っていなくてもそれは一つの表現である。得体のしれない登場人物でも、それが舞台にいることが物語の一部なのである。

僕は、「カエル」というタイトルにしてすでに物語を感じる。理髪店という発想を非常に文学的な才能だと感心した。その舞台表現がどんなに理屈に合わなかろうが不条理だろうが、それこそ作家が語りたかった物語なのであり、その物語がつまらなかったら、取るに足らない劇なのだと思えばいい。

最近この「物語」という言葉がとりわけポストモダンと称する世界で特別の意味を持っていることにかんがみ、鵜山が云うようなばかばかしい議論を呼ぶことにはいささか閉口している。

国家という「物語」、歴史という「物語」という文脈で語られるものは、端的に言ってマルクス主義的イデオロギーの敗北を指している。いや、もう少し抽象的に云うなら、超越的評価者(大沢真幸が『第三の審級』といっているもの)の不在と云ってもいい。これを後期資本主義の社会特性といってすましていられても実に困る。

早い話が、労働者「階級」はなくなったかも知れないが、労働者は相変わらず存在している。社会主義は問題があったとは言え、労働者の立場を改善することに貢献した。いまは、大きな物語の瓦解によって、労働者の立場が極めて弱くなっている。社会的分配がうまくいかなくなると、国や社会が不安定になって争いの種が増えることになる。

そのバランスの『物語』が必要なのに、物語自体を否定するようでは世も末だと嘆かざるを得ない。