|

題名:

|

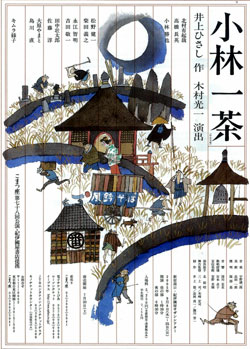

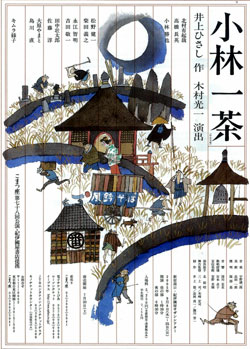

小林一茶

|

|

観劇日:

|

05/9/9 |

|

劇場:

|

紀伊国屋サザンシアター |

|

主催:

|

こまつ座 |

|

期間:

|

2005年9月8日〜9月21日 |

|

作:

|

井上ひさし |

|

演出:

|

木村光一 |

|

美術:

|

高田一郎 |

|

照明:

|

服部基 |

|

衣装:

|

宮本宣子 |

|

音楽・音響:

|

宇野誠一郎 |

|

出演者:

|

北村有起哉 高橋長英 松野健一 キムラ緑子 小林勝也 田中壮太郎

佐藤淳 島川直 柴田義之 吉田敬一 長江智明 |

新国立劇場

Since

Jan. 2003

「小林一茶」

この芝居は、89年か90年頃観ている。資料が残っていないので確かなことはいえないが、一茶は文学座の清水明彦がやったと思う。竹里を誰がやったものかさっぱり思い出せない。開幕してすぐ、浅草蔵前元旅籠町の宿屋の二階で何人かうごめいている場面だけが記憶の底に残っている。あれから十五年余も経ってしまった。金のために人を陥れようと画策する一座の話は、バブルの時代とはまた趣が違って受け止められると思っての再演だろうか。

一茶が、俳諧の仲間で札差の大金持ち夏目成実の寮で留守番をしていたときに480両という大金が手文庫から無くなるという事件があった。一茶は日記に「不許他出」つまり屋敷から出ることを禁じられたと書いている。あっさりとした記述だが、明らかに疑われたのだ。「大ニ捜ス」何日かして、イセヤ久四郎の手代が捕まったとあるから事無きを得たのだが、行間から寄る辺無い俳諧師というものの悲哀がにじみ出ているような日記である。

一茶が日記をつけていたのはよく知られていて(特に晩年の若い女房との情交の回数を詳細に記したことはやや顰蹙を買っている)この盗難のことはどこか別のところ(丸谷才一のエッセイか?あるいは別の本か?)で覚えたものと思っていたが、案外このときの記憶だったかもしれない。

井上ひさしは、この事実を手がかりに得意の評伝劇を仕上げたが、その中に清張バリの社会派推理劇を巧みに仕込んで話を面白くした。

つまり、この芝居は金子を「大いに捜し」たがでてこないために、一茶が盗んだものかどうかを吟味する劇中劇という手の込んだ形式をとっている。その中で、一茶の俳諧師として認められるまでの人生、交流のあった人々、人となりが語られ、果たしてその一茶に大金を盗んで隠すだけの大胆な犯行が出来たのか?推理するというものである。

一茶は奥信濃柏原村の中農の家に生まれたが、三才で母親を失い後妻に入った継母に子供が産まれると次第に疎まれて、十五歳で家を出た。冒頭の宿屋の二階で、「懸賞句会」に参加していたときは、根岸の書家小野松風の住み込みの弟子、小林弥太郎(北村有起哉)として十九歳になっていた。懸賞句会というのは五七五に同じ音をいくつ読み込むかで勝負を決めるもの、胴元にひとり百文払って、勝ったものは一両を手にすることが出来る。話しぶりからするとどうもご法度らしい。弥太郎はここで、葛飾蕉門の弟子、つまり芭蕉の流れをくむ、越後高田生まれの竹里(高橋長英)と出会う。なんと五七五に回文を仕込んでいた竹里にしてやられるが、この縁で書家の家を逃げ出して、松戸宿の先の馬橋にある油屋へくら替えすることになる。油問屋大川屋の主、大川立砂(松野健一)は俳諧好きで、書物をたくさん持っているから、勉強のしほうだいという触れ込みであった。

この句会でぐずぐずそんな話をしているうちに、取り手に囲まれ二人はたちまち「御用」になってしまう。と、薄暗かったその部屋に急に明かりが入って、そこは浅草元鳥越町自身番の土間に囲炉裏と座敷に早変わり。飯泥棒(高橋長英=竹里?)を捕まえたという騒ぎが収まると、町内の治安を預かる金兵衛(松野健一)が外から戻ってきて何人かの下っぴきに差配し出す。集まっているのは明神座という「座」(今でいう株仲間みたいなものか)を組んでいる「連衆」である。そこへ札差会所見廻り同心・見習い五十嵐俊介(北村の二役)が現れて、井筒屋八郎右衛門すなわち江戸俳諧師大家三人のうちのひとり、夏目成美の寮で金子480両が消えうせたという話。町内とは目と鼻の先の柳橋同朋町の裏店に寄宿する一茶が留守番に出かけていたことから疑いがかかっているが決め手がない。おまけに井筒屋も番頭の久蔵も盗難については御上に届け出てもいないので、踏み込んで絞り上げることも出来ないのがいらだたしい。そこで与力筆頭の叔父の引きで見習い同心になったばかりの五十嵐に初手柄を挙げさせようと一座が協力して推理を手助け、つまりはご吟味芝居をやって上げようと相談がまとまっていたのである。それぞれ一茶とは多少の縁がありそのかかわり、どれもこれもいやな思い出ばかりだが、それを芝居仕立てで物語って見せようという趣向であった。

ご吟味芝居というは、まあテレビでよくやる「再現ドラマ」とでもいえばいいのか、ともかく自分たちの知っている一茶はこんなヤツでしたと語って見せて、そこから見習い同心に一茶逮捕の手がかりをつかんでもらうということである。いくら江戸時代とはいえ、こんな乱暴な話で罪人を上げようというほうが成り立つわけがない、と思ったらおしまいだから、そこのとこ、ぐっとこらえ「お芝居」と納得してことの成り行きを見守る他ない。

懸賞句会のあと、竹里の紹介で大川屋へ入った弥太郎もすでに25才、精進の甲斐あって腕を上げ、いまや竹里の師匠、葛飾蕉門の大立者溝口素丸の覚えもめでたい。その頃には、大川立砂の姪、およね(キムラ緑子)といっしょになって油屋ののれんをわけてもらう話になっていた。久しぶりに竹里が現れ、葛飾蕉門の一つ二六庵の後を継ぐという。そのために必要な十五両を立砂に用立ててもらおうというのだった。それを聞いた弥太郎は、おれは竹里よりも才能がある、このまま店に収まって遊俳(=本業を他にもって俳諧に遊ぶもの、対語は業俳)としてやっていくのは口惜しい。世間に飛び出して修業を積みおしもおされもしない業俳として俳諧を究めたいという欲が燃え上がった。

これを察したおよねが、体で引き止めようと、ある夜忍んでくるが、折悪しくべろんべろんに酔っぱらった竹里が弥太郎の部屋で正体を無くしている。覚悟を決めかねている弥太郎と必死で追いすがるおよねの体が触れあおうとすると竹里が寝返りを打って邪魔をする。およねは言葉を尽くして求めるが、弥太郎は暗いを幸いについに竹里を押し付けようとする。それに気付いたおよねは弥太郎の気持ちがそこにないことを察し、身を引く覚悟をしたところに、竹里のからだが重なって・・・。

翌朝およねは江戸川に飛び込み、弥太郎は竹里の金を奪って上野根岸は二六庵の留守番におさまったのだという。「どうでえ、こんな恩知らずのウジ虫やろうだから、盗みの癖が今でも直ってないのだ。」というわけである。

それから三年、弥太郎28歳の時大阪にいた二六庵竹阿が客死する。十五年大阪にあって浪速俳諧の再興に尽くした大功労者であった。この二六庵の存在は自称直弟子を名乗っていた一茶のその後に大きな影響を与えた。これを機に一茶は初めて故郷柏原村に戻り、翌年江戸をたって上方に向かう。京、大阪、四国、九州とまわったが、二六庵のまな弟子という触れ込みが効いて、おおむね歓迎された。足掛け七年経って江戸へ戻ってくるが、ここでご吟味芝居は、元旅篭町の宿屋「菊屋」の場に変わる。

その頃竹里は落ちぶれて上総、下総あたりをまわる乞食俳諧師に成り下がっていた。ここまで竹里役は捕まった飯泥棒がやっていたが、この飯泥棒が「す」に戻って「二六庵のご威光が大いにものを言った」というくだりに異を唱える。一茶に実力がなければ、いくら田舎の旦那衆といっても見限るに決まっている。それが長い間持ったというのは、二六庵の留守にすんなり収まることが出来たことも合わせて、一茶に俳諧師としての本当の力があったのではないか?というのである。一茶は才能があったからこそ主人や友人を裏切った。およねという娘も一茶の才能を薄々感じていたから、自分の身体で「私を・・・」いや竹里を引き止めた、のではないか。

一同は一茶の実力を認められて面白くない。しかし、こういう言い方が出来る飯泥棒はいったい誰だ・・・。といぶかしく思ったところで芝居に戻る。

この菊屋に一茶、江戸帰還の露払いとして、かの地での活躍を伝える句集が上方から送られて来たのを目ざとく見つけた竹里は、江戸中の名だたる俳諧師に自分が配ってやるとあずかり、実は風呂のたき付けにして燃やしてしまう。

ぶつぶついいながら焚き口にしゃがんでいると、とつぜん風呂場の窓が開く。むっちりとした年増の二の腕が見え、つづいて現れた顔を見て竹里は腰を抜かした。江戸川に身を投げて死んだはずのおよねであった。あの朝、魚釣りに来ていた市川の髢(かもじ)屋に助けられ、巡り巡って深川芸者、自分を裏切った男にいつか復讐をと、嫌な俳諧に手を出したところ、その縁で、今では井筒屋八郎右衛門すなわち夏目成美(小林勝也)の囲われものとなっていたのだ。

何だか「与話情浮名横櫛」だね。とはいいながら、こういう展開には日本人としてのDNAをくすぐられるところがあってすこぶる快感である。

一茶が江戸に戻り、竹里とともに夏目成美との交流がはじまる。ある日成美のお大臣遊びにつき合わされてこの男の嫉妬深さとサディスティックな性癖を知ることになる。およねと一茶、竹里の間を疑ってかかる嫉妬心が、弓の竹で柔肌を打擲する残忍な癖にいっそう拍車をかけていた。着物の下の白い肌に青あざが出来ているのを見て、一茶は、なんて白い肌なんだという反応だったが、竹里は「成美のやつは許せねえ」とその場からおよねをつれて出奔してしまう。その後下総で門付けをやっている二人を見かけたとか乞食の姿で現れたとか噂は聞こえてきたが、ようとして行方しれずだという。「一茶という男はこんな冷てえ野郎でさあ。」

次に紹介されたのは、上総の国君津郡一郡を所有する大地主で造り酒屋の金貸し織本家の未亡人花嬌とのいきさつ。あれから十一年の歳月が流れていた。俳諧の師匠として年に一度寄宿していた織本家の庵にいて、嫁姑の問題を抱えていた息子嘉右衛門(田中壮太郎)から母親花嬌もようやくその気になったことだし、ここいらで一茶さんも覚悟を決めて江戸に屋敷をもって母とのんびり余生を送ってくれませんかと持ちかけられる。もとより花嬌に懸想していたくらいだから断る理由もない。このさきも故郷柏原村に少しばかり出来た弟子たちの面倒を見にたまに帰るくらいのことしかやることはない。遊俳としてやっていけるなら願ってもないことだと受け入れる。今夜母からそのことでお話が・・・。と俳諧の仲間らしく短冊に書いた発句で問答よろしくやり取りをすることになるのだが、その間を取り持つのが庭男の源助。これがその行き来する短冊に筆を加えてことごとく反対の心根を伝えることになり、とうとう老いらくの恋はついえてしまう。

この問答句の三角関係は実に良くできていて、井上ひさしの円熟味を表している。庭男源助は実は竹里であった。竹里は復讐というよりは一茶に業俳を貫いてもらいたいという気持ちから邪魔立てをしたのだという。それでなければ自分が浮かばれない。

ここで見習い同心五十嵐俊介は、ご吟味芝居に割って入って、こんな度胸のない男に480両もの大金が盗めるはずがないと言い出した。

明神座の連衆は皆やれやれという顔をして、五十嵐の言い分に耳を傾ける。

近ごろ行われた寛政の改革が背景にあった。不景気になり、連衆が来年の餅代をひねり出すために仕組んだ「濡れ米」作りの陰謀であった。これには五十嵐俊介も一茶をとらえる役人として知らずに一枚かまされていた。幕府天領から運ばれてくる年貢米が途中水に浸かったものを「濡れ米」といって安く払い下げるのがならわしであった。一度これがでれば、札差は大もうけ、百姓は年貢の二度払いとなる。道々の要所要所に口封事のためにばらまく金が要る。その金480両を捻出するためにひとりの罪人を作り出す必要があったというわけである。

五十嵐俊介はもともと市村座の狂言作者部屋に住み込んでいたところを叔父の引きで同心見習いになったものだ。叔父まで巻き込まれているらしいとわかって、ますます嫌気が差し、大小捨ててもとの狂言作者に戻ることにする。

というのが顛末だが、この芝居は劇中劇という構成も複雑だが、内容がすこぶる濃厚である。俳諧というものが芭蕉、蕪村、一茶とどのような歴史的な歩みをたどってきたかを背景に、江戸の庶民と俳諧師(庶民的芸術家)というもの、そして何よりも一茶の半生と一茶の詠んだ俳句について劇の中に軽妙に取り込んである。何気ないせりふにも、それなりの事実、評価批評が仕込んであって、一筋縄では行かないものがある。井上ひさしは、俳諧について、一茶について、知りえたありったけのものをここにぶち込んだ。そして、なんとなくおかしみのある蕉風でも蕪村でもない、一茶の句の中に自らを重ねて業俳=芸術家という生き方をつぶさに検討したのではないか。

この濃厚な戯曲を木村光一は、出来るだけ軽く、リズムに乗せて運ぼうとした。むろん、それに異を唱えようとは思わない。「雨」や「薮原検校」などこの時期の井上芝居に流れる土俗的なもの、強烈なエロティシズムもその波に乗っていた。これ以上の味わいを堪能しようと思ったら、文学としての戯曲に当たるほかないというできであった。

一茶、五十嵐俊介をやった北村有起哉は、いままで神経質な役どころで見ていたせいか、適役とは思わなかった。表現が大ざっぱで乱暴である。

竹里の高橋長英は自分でもこの役が廻ってきたのは不思議だといっているが、確かに容貌からいっても向いていない。そうだからというわけでもないだろうが、プロンプターの大声が客席にまで聞こえて来る始末で、身体にも切れがなくどうも全体の足を引っ張ったように思える。

ただひとりの女優キムラ緑子は何役もこなして奮闘していた。それは評価できるのだが、メイクアップがまったくダメなのは残念だった。専門家がついていなかったのではないか?もともと目のボリュームが少ない顔立ちで損をしているのだが、およねという複雑な性格を見せるには目にものを言わせなければ。他人にメークを任せるべきだった。

この芝居はおそらく一回見ただけではその構造、歴史的背景、史実とフィクションなどを明確に受け止めることが難しいのではないかと思う。あまりにも重要な事柄が、一瞬のせりふに込められ、過ぎていくからだ。ただ、とても厚みの有る世界を見ているという感覚は誰にもあるだろう。何度か見ているうちに、物語を紡ぎ出す戯作者の何重にも重ねられた仕掛けが一つ一つ浮き上がって迫ってくることに違いない。

間違いなく井上ひさしの傑作評伝劇の一つであることを確認した舞台だった。 (2005年10月26日)