「ロープ」

開幕早々、児童向けの芝居が始まったのかと思って、恥ずかしくなった。子供っぽい甘えたせりふは野田秀樹の特徴だから、仕方がないけど付き合うしかない。

一応覚悟を決めたが、「プロレスは八百長か?」というのが主題らしいと分かって、少し気を取り直した。そのことなら、考えてみる価値はある。

野田の世代は、力道山に出会っていない。いや、知ってはいるだろうが、あの熱狂は、おそらくすでに通り過ぎていた。

力道山は民放の誕生とともにヒーローとして登場し、非業の死を遂げるまでプロレスの王者として君臨した。(赤坂見附のキャバレーで無頼漢に刺され、運ばれた病院でなくなったが、夫人はおそらく医療ミスだったと最近になって証言している。)

日本テレビのゴールデンタイムを毎週高視聴率で支えた。その筋書きは、こうである。

ヒーロー力道山は、外国人=主として米国人プロレスラーと対戦した。大概悪役レスラーで、レフェリーに隠れて小道具を使ったり、反則技で力道山を苦しめ、追いつめた。ときには額が割れて血を流すこともあった。力道山は卑怯千万な外国人に散々な目に遭わされるが、血だらけになりながらこれをよく耐え忍ぶ。何度かフォールされるところまでいくが、カウントワンツーでかろうじて逃れた。調子に乗って反則を繰り返す悪漢レスラーに我慢の限界を超えると、力道山は伝家の宝刀空手チョップを見舞った。横から縦から何発か胸にたたき込むと次第に相手は弱って、まもなく降参するのである。

身体の大きな外国人を倒すこと、悪役を懲らしめることは昭和三十年代の世相を背景に大いに受けた。この時代のプロレスのやり方はジャイアント馬場がもっともよく踏襲していて、六十歳を超えてなお、亡くなるまで続けていた。空手チョップが十六文キックになり、これがでれば相手は皆、倒れねばならないのである。

あの時代、ドラマまで生放送であった。時間内におさめるために、急いだり端折ったりした。VTRがなかったわけではないが、一インチの磁気テープに粉を振って、拡大鏡で番号を見ながら切ったりはったりしなければならい代物で、実に不正確であった。

そういう時代に、スポーツ中継であるプロレスは、見事なくらいに時間内に収まった。これは誰もあまり疑問を感じなかったことである。たびたびカウント、ワンツウで逃れるのはそれ自身スリルがあるから、どんなに怪しげでも許せた。必殺技といってもこの時代は、あまり効いているように見えなかった。相手がグロッキーになったというしぐさが見えたら、それは効いたのだった。

よく考えれば、そういう構成になるには、明らかに何かが裏で働いている。興行とはそういうものだとしたり顔するつもりはない。それがわかっていても、実は知りたくないという心理が働いて、土台にある虚構を覆い隠してしまうのである。目の前に展開する大男の格闘に感情移入することによって、自分の代理戦争を見ているような錯覚に陥る。そういうカタストロフィがプロレスの持つ魅力なのである。

これは演劇が持っている構造と似ている。演劇は、あらかじめ決められたせりふによって、たとえば悪役とヒーローの対決が描かれる。やがて大団円を迎えてヒーローの勝利が決定し観客は満足する。プロレスにせりふも筋書きもない。ルールと多少の逸脱によって格闘が展開され、最後にヒーローが勝ってドラマは終わる。ところが、格闘が代理戦争である以上、観客の要求はエスカレートする。より激しく、より徹底的にという観客の期待にどこまで応えるべきか?それに応えようとしてきたのが日本のプロレスの歴史だった。

この芝居は、そこに目をつけた。観客が求める格闘の究極のあり方とは殺し合いではないか?八百長ではないプロレスの究極の姿は恐ろしいことになりかねないという話を野田秀樹はしようとしたのである。

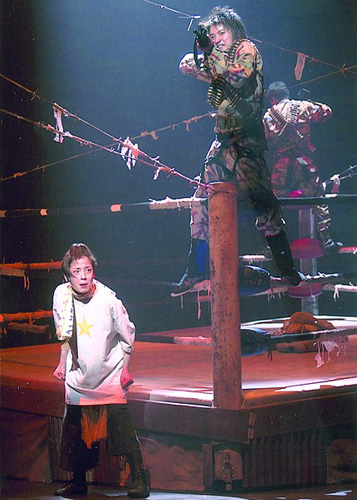

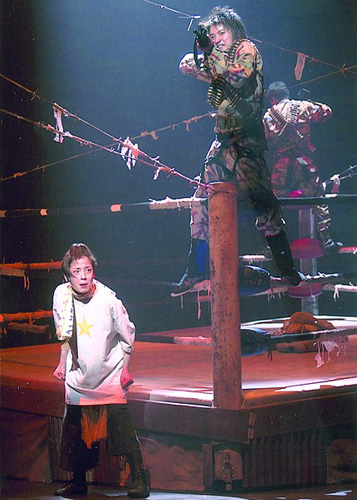

舞台はプロレスのジム。中央に、床がいびつに傾いだリングがおいてあり、横に出入り口がある。下手手前に人一人が入れるくらいの小さな小屋。上手はジムのエントランスになっている。この装置の背景は、あまり目立たない天上まである緩い半円の黒い板で、舞台を囲んでいる。板には、白い文字列が何行も何段にもわたって、整然と並んでいる。これは明らかにワシントンD.C.にあるベトナム戦没者メモリアルを模したものである。リンカーン記念館に隣接する公園に、ベトナム戦争で戦死した兵士の名前58,000あまりを黒御影石に刻んだ記念碑が延々と並んでいるところがある。戦死者の家族や知人が引きも切らずやってきて拓本を取ったりして帰る場所である。背景はその黒御影石の一部を拡大して使っているが、文字がよく見えない上に、英語の並びと違うようにも思える。何故こんなものがことさらのように仕掛けられているか不思議に思っていたが、最後になってその意味が分かるのである。

花形プロレスラーのヘラクレス・ノブナガ(藤原竜也)が、「プロレスは八百長だ」という声に抗議して舞台上にある小さな小屋に引きこもっている。早く興行を打たなければと焦るレフェリーのサラマンドラ(松村武)とレスラーのカメレオン(橋本じゅん)が、彼をひき出そうとしているが、なかなか出てこない。

この情報を嗅ぎつけたテレビクルーが密かに取材にやって来る。ディレクターのD(野田秀樹)をはじめその妻JHNDDT(渡辺えり子)とAD(三宅弘城)である。Dは何故か妻に頭が上がらないようで、指図されるままに、ときには蹴飛ばされたり殴られたりしながら妻の言うことを聞いている。このかかあ天下の有り様は、渡辺えり子の独壇場で、アドリブの聞き過ぎや自分のとちりに笑ってしまうところもあったが、野田の方はやられっ放しで形なしであった。

ヘラクレスの対戦相手は、悪役レスラー、グレイト今川(宇梶剛士)と彼が率いる明美姫(明星真由美)レスラー北(明樂哲典)、レスラー南(AKIRA)たちであるが、この好カードが果たして実現されるのか?

そこへ、入国管理局のボラ(中村まこと)という人物が現れて、中国人、朝鮮人、いやアジア人などと挑発的なことをいいながら身分証明書を検めはじめる。不法滞在の外国人を探しているのだ。この男は国外追放という強い権力を持っているようで、一同はぺこぺこ従っている。誰も追放の憂き目に遭うものはなく、ボラは立ち去ってしまう。

ジムに誰もいなくなったすきに、リングの下からタマシイ(宮沢りえ)が出てきて、ヘラクレスを外に引っ張り出す。タマシイは、自分はコロボックル(アイヌの伝説上の小人)で、未来からやってきたと名乗る。起きていることの実況を話すことが出来るという特技を持っている。

こうしてお膳立てがすべて整い、いよいよ戦いの火ぶたが切って落とされる。ノブナガと今川の戦いである。(ただし、桶狭間が何かの隠喩であるかどうかはわからなかった。)

つまり、ヒーローのレスラー、悪役レスラー、興行を取り仕切るレフェリー、中継するカメラクルーに実況担当のアナウンサーが揃って、リング上で戦いが始まったのだ。

リング上でレスラーが入り乱れる。タマシイが実況し、カメラクルーが撮影する。そこでレフェリー、サラマンドラの携帯電話が鳴る。ユダヤ人からの電話で、もっと戦いをエスカレートさせろというものだった。ユダヤ人とは何ものか?興行を取り仕切っているかげの人物、サラマンドラも会ったことのない、TV視聴率でもうけるかげのオーナーであるらしい。カメラクルーが視聴率を問えばいまのが三十、今度は五十にと興奮状態が高まり、仮面で顔を覆ってしまえば、なにをしてもかまわない、正義のためならとことんやっつける、と次第にルールなき戦いに発展していく。戦場で何人殺してもヒーローだがリング上で殺したら人殺しか、という物騒なナレーションが飛び出すまでに・・・。

タマシイの父親が新大久保(何故か韓国村の)でなくなって、生まれ故郷のミライに帰るというと、次第にリング上が暗くなり、機関銃を抱えた兵士たちのシルエットが交錯しはじめる。ここはミライであり本物の戦場だ。

天気のいい朝に、ミライの村は大勢の兵士たちに襲われ、たった四時間で皆殺しにされた。タマシイはその有り様を絶叫して伝える。男たちは撃たれ、剣で突かれ、女たちはレイプされたあげく腹を切り裂かれる。泣き叫ぶ子供は殴られ、兵士たちは草で葺いた屋根に火を放つ。タマシイはこの阿鼻叫喚を余すところなく伝えようと声を張り上げる。

戦いは終わった。たった四時間で五百人あまりの命が奪われた。もうリング上に誰もいない。”Alone Again”の歌声が舞台に流れ、溶暗・・・。

野田秀樹の芝居にしてはずいぶん分かりやすい構成であった。

プロレスというゲームは、土台に嘘があるのに、いつの間にか虚構であることを忘れさせる。嘘と現実の区別がつかなくなった大衆は、容易に見えない権力に操られてしまうのではないか?プロレス愛好者の姿をみながら、プロレスは、いつでも実際の戦争に「成り代わる」可能性を持っているという危機感?が、野田にこういう物語を書かせたのではないかと思う。

ただし、プロレスからストレートに戦場へつなぐベクトルがあまりリアリティを持たなかったのは、野田秀樹にプロレスに対する偏見と誤解があったためだと僕は見ている。

最初に書いたように「プロレスは八百長か」というテーマに僕が期待したことは、八百長だと薄々気がついているのに、どうしてあれだけ夢中になれるのか?どうしてあれほど熱く語ることが出来るのかという疑問に応えてくれることだった。

この点で、昔からプロレスを論じてきた人は大勢いる。村松友視の「私、プロレスの味方です」はベストセラーになった。また、堺屋太一は女子プロレスの熱狂的なファンである。こうした人々が、虚構と分かっていながらあたかもそれが現実の戦いのようにその「見せ物」に惹かれ、のめり込んでいけるのか、その精神構造を知りたかった。僕自身がほんとうは彼らの振るまいを理解出来ないためである。例えばそれが、曾根崎心中の道行きに涙する心情と同じだなどといわれたら、少しは分かった気になったかもしれない。

野田秀樹もまたプロレスをそのように理解しようとはしていなかった。プロレスが次第に低迷し、観客が離反していくと、とうとう鉄条網に電流を流して戦うところまでいってしまったのだから無理もないといえる。格闘技と死が接近するという深刻な事態を見せたかったのである。

しかし、それが成功しなかったように、プロレスが戦術をエスカレートさせれば観客もそれにつられるというのは迷信であるということが僕らには分かっている。

そんなことは野田も承知だったろうが、にもかかわらず、プロレスが戦場へつながると強弁したかったのは「嘘からでるまこと」を考えていたからだ。実はこの芝居で野田秀樹は、プロレスに「見せ物」としての虚構を見るのではなく、むしろ比喩としての「暴力」を見ていたといってよい。

野田の問題意識は、際限がないように見えた。中国人とか朝鮮人、アジア人とかの言葉を持ち出し、強権的な管理局の男を登場させて、過去の差別問題や現代の不法滞在、あるいは大東亜戦争時代の白人至上主義、あの時代を席捲した民族主義といったものまで想起させようとした。また、引きこもりという現代の問題を巧みに組み込み、その小屋の中には漫画が壁一面に差し込んであって、何事かは知らないがプロレスと関連させて現代のサブカルチャー批判をしようとしているように見えた。Dとその妻JHNDDTとの関係にもDVという問題の影を見いだせないこともない。それらは、支配と対立、敵意、権力と暴力といった言葉に集約されるといってもいいが、この芝居においては、プロレスがそのすべてを引き受けたのである。

そんなにしなくても、プロレスが所詮はお遊び、お芝居のようなものなのに、妙に正義とか悪とか持ち出しているうちに殺し合いになるという話なら、ストレートに人間の本質をついていて説得力があった。たしかに、そのような出来事が少なくないからである。

しかし、野田秀樹はつまるところ、プロレスという出来事から人間の本質を追求するというよりは、プロレスという現象を短絡的に現代の諸問題、せんじ詰めれば政治とからめ、その利用されやすい心性を戦争へ至る道として、比喩的に差し示したのである。

陰で操る興行主をユダヤ人としたのも、ミライの村の虐殺で締めくくったのも現代政治の一側面、米国の一国支配を批判したものである。米国をイラク戦争に導いたのは、ブッシュ政権を陰で支えるネオコングループだということはすでに定説になっているが、その中心にいるのはユダヤ人たちである。(徒然雑記に詳しく書いた)終いに、「それは確かにユダヤ人か?」と誰かが問うと「いや、会ったことはないから分からない。」という答えが返ってくる。何ものか分からないが、世界を支配し、あやつる不気味な存在があるということを示唆したかったのだ。

そして、最後の虐殺の村では、プロレスのリングが戦場に変り、あんなにも残虐で血も涙もない動物以下の行動をよくも人間が出来るものだという光景が繰り広げられ、それが「実況中継」される。暴力の果てはこんなことになるという警告と受け止めていい。

これは明らかに、ベトナム戦争における民間人のソンミ村虐殺事件をモデルにしている。1968年3月に起きた事件を当局は隠ぺいしようとしたが、ジャーナリストの取材で明らかになり、二年後に軍事法廷で裁かれることになった。「実況中継」のせりふの生々しさからいって、この法廷記録か議会の公聴会の記録かを参照したものではないかと思った。

ここにいたって、あの背景の黒い板に書かれた文字が読めなかった訳がようやく分かった。あれは米国兵の名前を刻んだものではない。ベトナムの文字だったのである。つまりソンミ村で殺された死者たちの名だった。こういうことを思いつく部分には、野田秀樹の才能を感じるものがある。

しかし、全体としてみれば、プロレスという虚構としての暴力がいつの間にかほんとうになって虐殺まで至るという展開に野田の才気は感じても、それは理屈であって頭で構成した非現実であり、文学になっていなかった。このテーマの選択がかなり面白いと思ったのは、僅かな相違や対立がやがて憎しみに変り、暴力になって行くプロセスを人間の心情や心理のひだに分け入って、描くことが出来ると考えたからだ。そんな真面目なことを要求しても、あの騒々しく忙しい野田には無理か?

グレイト今川をやった宇梶剛士には驚いた。彼はTVのバラエティでよく見かけていたが、舞台でこれほどやれる役者とは思ってもいなかった。

ノブナガの藤原竜也は、プロレスラーなどという代物ではなかった。ぽきんと折れそうな体つきそのままで出てくるのはどうかと思う。肉じゅばんでも着せたらどうだったか?

宮沢りえは基本的に痩せ過ぎ。太ることを恐れている痩せ方は不健康に見える。存在感はあるといっていいが、それはアイドルとしてのもの。いつまでアイドルをやっているつもりか。ただし、野田秀樹とともに、シアターコクーン二ヶ月公演を牽引する力の一端であることは間違いない。どこで変身を図るか。その時期は近いはず。

それにしても、よく入るものだ。こんな観念的でわかりやすい芝居のどこが面白いのか?観客に年寄りはいなかった。「人間」が描けていない芝居を年寄りは嫌い、観念の積み重ねと気付かない若者は、ただ単に癖にしてやってくるだけ、などと頭の中で憎まれ口をきいている。

ment

題名: |

ロープ |

観劇日: |

07/1/12 |

劇場: |

シアターコクーン |

主催: |

NODA・MAP |

期間: |

2006年12月5日〜1月31日 |

作: |

野田 秀樹 |

演出: |

野田 秀樹 |

美術: |

堀尾 幸男 |

照明: |

小川 幾雄 |

衣装: |

ひびのこづえ |

音楽・音響: |

高都 幸男 |

出演者: |

宮沢りえ 藤原竜也 渡辺えり子 宇梶剛士 橋本じゅん 野田秀樹 中村まこと 明星真由美 明樂哲典 AKIRA 松村武 |