「宝塚ボーイズ」

小林一三が飼い殺しにした宝塚歌劇男子部の話である。宝塚に男がいたとは知らなかったが、こんな芝居でもなければ知るよしもない。それはさぞかし面白い話になるだろうと思ってでかけた。ところが劇場の前にいって何やら不穏な空気がただよっているのに気がついた。ご婦人ばかり、いそいそと男前がでるミュージカルでも見るような浮き立った気分で集まっている。そこで、ああそうか、そういう芝居かと認識を新たにした次第である。東宝もいい男は客を集めることに味をしめたと見えて、こういう興行で稼ごうとしている。それは結構なことでもあるが、しかしこの芝居は「知られざる宝塚」をさらすことになるから、下手をすればもろ刃の刃になってしまう。

パンフレットをみたら、ハードカバーで一人一人レトロな色彩の顔写真が一ページ大に載っていてブロマイドを買わされるようなものだったから腹が立って買わずじまいだった。したがって役の名前がどうなっていたか覚えていたつもりがすでに記憶がない。客席も最後列でディテールはよく見えなかったから、細かいことは抜きにして、大雑把に物語を説明しよう。

戦争から帰還したある男が、レビューをやりたくて阪急の総帥、宝塚のオーナー、小林一三に手紙を書く。その手紙を読んで意気に感じたのか宝塚男子部を創設して、やがて男女混合の舞台を実現しようと決意、終戦の年の12月のうちに面接試験した中から7人を選んで合格とした。終戦の混乱がさめやらない世相の中、稽古場に集まったのは、手紙を書いたという男(柳家花緑)、特攻帰りのやくざっぽい男、父親が出征して満州からまだ帰らないという十八歳の少年など踊りも歌も初めてというものばかりである。彼らは寮で一緒に暮らすことになる。その寮母(初風諄)は、控えめながら彼らの性格や抱えている事情をよく知りやさしく見守っている。稽古場は女子と隔離され、一切接触を禁じられた。禁を破ったものは直ちに退部させられることになっている。彼らの面倒を見ているのは会社の経理をやっているという池田?(山路和弘)で、一説によると男子部創設を小林一三に進言したのは彼だという噂があった。かつて、池田も俳優になりたかった過去があるらしい。

第一幕は、それぞれの若者の事情や性格、人となりを説明する「場」で、稽古に励む姿を見せる中にそれが描かれる。踊りも歌も下手なのはそれぞれ初めてなのだからしかたがない。ただし、第二幕になってもいっこうに歌がうまくならないのにはあきれてしまったが・・・。なかなか役がつかなくて苛立っていたところに、朗報があると池田が駆け込んでくると、何とその役とは馬の足だった。それでも彼らは舞台に出られたら何でも、といって馬の足を一生懸命稽古する。

第二幕は、全く役が得られないまま時が経ち、朝鮮戦争が始まって復興に拍車がかかっていた時代、あれから七年の歳月が流れていた。天才少女美空ひばりが現れ「東京キッド」が大ヒット、芸能の世界にも多様化の兆しが表れている。男子部出演の話は現れては消えていった。一度は女子部から情報がもたらされたとして騒ぎになったが、結局うやむやになった。そしてとうとう待望の台本が池田によって届けられる。上演の可能性を示唆されただけだったが、彼らは早速稽古を始める。ところが、稽古には女性が必要だった。女子部に頼むわけにはいかない。辺りを見回すとそこには寮のおばさんがいた。とにかくせりふを読んでくれるだけでいいと拝み倒して、用意したベンチに坐ってもらう。ところが第一声は驚くべきうまさであった。そのわけを問いただすと、実は彼女は戦前のある時期宝塚音楽学校の生徒だったのだ。身体を悪くしてやめたらしい。彼らは最適の稽古相手を得て喜ぶ。そうこうしているうちに、仲間の一人が結核だと分かって入院する。上演の話しもたち消えになって、退団すると言い出すものも現れる。小林一三に直訴すると何度か池田に迫るが、それだけはやめてくれといわれてしまう。なんだか神様扱いである。解散の決定が池田の口から告げられたのはまもなくのことであった。

第三幕は、彼らが夢に見た宝塚歌劇、男子部のレビューである。宝塚の舞台に付き物の光の階段が現れ、ミラーライトが回って華やかな踊りと歌(これ、なんとも下手!) が繰り広げられる。サービスに寮のおばさん、初風諄が娘役時代のドレスで現れ、「スミレの花咲く頃」を披露する。なるほど男子のレビューも様になっているものだと思って見ていたら、一つだけこりゃあダメだと思ったものがある。背中に羽根を着けて階段を下りてくる宝塚恒例のラインダンスは、男がやるとみっともないからやめたほうがいい。このあたりは宝塚歌劇団がかなり協力したと見えて、もし男子部ありせば、というものを見せてくれたと思う。演出の鈴木由美だけだったらどうなったか知れやしない。なんともにぎやかで華やかな終幕であった。観客のご婦人方も大満足であったようで、カーテンコールは黄色い声の中何度も何度も繰り返されて、たいへん迷惑であった。

さて、この話には元本があるのだそうだ。新聞記者だった辻則彦が書いた「男たちの宝塚」(神戸新聞総合出版センター)である。まだ読んでないが、これを書くのに何人かのインタビューをとったということだ。しかし、いずれもかなり口が重かったという。あまり思い出したくない過去だったのだろう。それは何となく分かるような気がする。だからというわけでもあるまいが、この芝居に登場するそれぞれの人物像がくっきりと浮かび上がって見えてこないいらだたしさがあった。こういう芝居の場合、群像として描くのはいいが、二つのことがはっきり示されなければならない。一つはその人間の過去である。もう一つは性格である。この二つの点で、中嶋淳彦の台本はいかにも甘さがあった。それを演出する鈴木由美もその点の気遣いはなかったし、俳優も同じような造作でのっぺらぼうに見えた。そして何よりも、何故宝塚男子部に応募したのかという動機を描き切れていないのは大きな問題であった。一体宝塚のどこがよくて何に憧れて、あるいはどうしたいと思ったのかという点がほとんど語られていない。女の園に男が挑むという構図になっているのに、その動機に触れず、いわば、ジェンダーを巡る演劇論もないというのは、あんこの入っていない団子を食っているようなものだ。実際いつになったらあんこに出会うのかやきもきしながら見ていたが、とうとうそのまま終ってしまった。

そもそも、終戦直後に男子部をつくって欲しいと手紙を出したことがきっかけだったとこの劇では描かれているが、実際のところは男子部の発想はすでに戦前のある時期に、小林一三自身の中にあったことである。宝塚歌劇団の今日の隆盛を見れば、創立以来様々な形の危機があったことなど誰も忘れているが、戦前からあった松竹歌劇団が解散した(96年解団)ように、人気が衰えることはあり得ることだ。宝塚といえども74年に「ベルサイユのばら」が大ヒットしたことによって、ヅカファンが飛躍的に増え、かつての勢いを取り戻したという経緯がある。小林一三が考えたことは、判然としないが、どうも「時代劇」を含む幅広い演劇を音楽劇に仕立てて、劇団の演目にするには、女性だけでは限界があると考えたらしい。そういわれると、「野風の笛」(93年9月)は、徳川家康の六男、忠輝の話で、若いものは女性がやるのでも構わないが、老人を女性が演じるのを見るのには違和感があった。小林の感覚はなるほどと納得のいくものであると、少なくとも僕は感じる。実際大正九年には八人ほどの男子をいれたが、当時は、関係者の執拗な反対に遭って、それも短期間に終ったということらしい。ということは終戦のどさくさ紛れに小林一三が夢よもう一度と、にわかに男子部を作ったと考えても不思議はない。単なる思いつきなら、昭和二十年十二月から四回の試験を重ね、計二十五人もの研究生を受け入れて、なお足掛け九年も続くわけがない。

劇の中で一同が出番の来ないことにいらだち、それでも我慢して稽古に励んだというのは本当だろうが、その責任はひとえに小林一三にある。ところがこの劇では、手紙を出して雇ってもらったのはお前たちの方だからここは我慢すべきだと描かれる。さすがにプロデューサーは東宝だから小林の責任を追及するというのはやりにくい。しかし、どう考えても小林に対して不満が生じるのはことの成り行き上避けられないところである。中嶋淳彦もそれを追求するせりふを入れるのは「商業演劇」上具合が悪いと判断したのだろう。小劇団から大資本へというベクトルは別に悪いことではないが、こういうところで妥協せざるを得ないことになる。しかしこの際それは理解してやらねばなるまい。ある意味で、中嶋に成り代わって僕がこういうことを書いて注意を喚起しているわけだから。僕には男子研究員たちの小林に対する怨嗟の声が聞こえてきそうだった。最初に「もろ刃の刃」になると書いたのはこのことだ。はっきり言って、小林一三はこの若者たちの青春のある時期を奪って、飼い殺しにした。彼らのその後はあまり分かっていないらしいが、退団後すぐに西野バレー団を作った西野晧三は、その後金井克子や由美かおる、奈美悦子らをそだてることになったが、彼の成功は例外的であった。インタビューの対象者の口が重いのは、どの道、歌と踊り、あるいは劇など舞台で生きていかねばならない身であれば、表立って小林一三に向けた不満や批判は命取りになる。心の奥にしまっておくうちに風化したのだろう。

劇の中では、せいぜい馬の足として舞台に上がったことになっているが、必ずしもそうではないらしい。宝塚大劇場の舞台に男子が上がったことはあった。しかし、二日も続けられればいい方で、いつでも女優やスタッフからクレームが付けられて、その度に男子研究生たちは涙をのんでいたという。

小林一三は「国民劇」というものを考えていたらしい。それを実行しようとして既成の勢力に負けてしまった。しかも何度も試みたのである。阪急は、いや東宝は、この芝居をきっかけに、小林が構想した新しい「国民劇」が何であったかを世に問うべきであった。男子部は明らかにその構想の大事な部分であったはずである。しかし、この物語では、ただ単に「飼い殺し」にされたという印象だけが残って、彼らの青春に救いがないことになってしまった。いい素材だったのに惜しいことをしたものだ。

劇では最後まで小林を庇い続けた池田だったが、男子部解散の後、「国民劇」の構想とはどういうものか小林に問いただしたかどうかは無論分からない。そのわずか二年後、昭和三十二年一月、小林一三は波乱に満ちた八十四年の生涯を静かに閉じている。

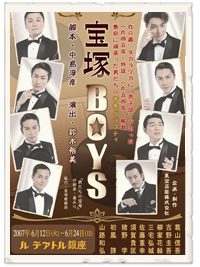

題名: |

宝塚ボーイズ |

観劇日: |

07/6/15 |

劇場: |

ル・テアトル銀座 |

主催: |

東宝芸能 |

期間: |

2007年6月12日〜24日 |

作: |

中島淳彦 原作:辻則彦 |

演出: |

鈴木裕美 |

美術: |

二村周作 |

照明: |

中川隆一 |

衣装: |

|

音楽・音響: |

沢田 完・井上正弘 |

出演者: |

葛山信吾 吉野圭吾 柳家花緑 三宅弘城 佐藤重幸 須賀貴匡 猪野学 初風諄 山路和弘 |