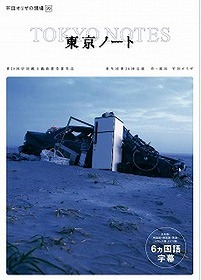

「東京ノート」

評判の高いこの芝居を、十三年ぶりに初演の場所に戻って再演するということを聞きつけて、これは見ておかねばならないかな?とふとした「出来心」で、Yに相談したところ、別に趣味じゃないという態度だったが、そこを無理に誘ってようやく追加公演の切符にありついた。というのも、先だって「別れの唄」(青年団の国際交流プロジェクトで日仏合同公演)を見たときに、平田オリザの国際的評価が高いと喧伝されていることがどうやら本当らしいとわかって、トーシローのくせにその意味を少し探求してみようかと柄にもないことを考えていたからである。

僕の関心は、彼がいっている「現代口語演劇(理論)」が新しい演劇形態としてフランス人に広く受容されているということにあった。それで一瞬頭をよぎったのは、アイルランド人のベケットが「ゴドーを待ちながら」をもたらし、ルーマニアとパリをいったり来たりしていたイオネスコが「犀」を書いて、不条理劇という新しい形式を世にもたらしたのと重なったことである。平田の方法論がそれほどの衝撃だったとは考えにくいが、というのもそれは物理的に「静かな演劇」だからで、しかしその外国人による独創がフランスで一つの潮流を作り得る核のようなものとして評価されているとすれば、随分面白いことが起きていることになると思ったのである。

平田の考え方の基にあるのは、日本の近代演劇が西欧からそれを学ぶ時に戯曲も文体もそのまま輸入してしまったために、日本語として極めて不自然なものになったということである。言葉がそうであれば俳優の身体表現にもそれが反映されていて、そのままではリアリティを欠くものになる。難しくいえば西欧の論理に編制された日本の演劇を、現に、いま生きている現実に戻すことが必要だというのが平田の主張である。

つまり、逍遥以来の近代演劇の集積を一端カッコに入れて、自分はいわば、劇と言うものが生起してくる場所、すなわち人々が暮らしている日常に立ち返ると言うのである。普段の何気ない会話や動作、一見何事もないようなありふれた光景を切り取って淡々と見せるのは、それが私たちの現実だからである。しかし、その中に住まう人間は生きている。劇と言うべき何事も起きないかもしれないが、そこにいるだけで人間は十分にドラマティックだというところに演劇的なものをみているのである。

こうして生まれたのが「現代口語演劇(理論)」である。従来の劇と異なって、私たちの普段使っている日常の言葉がかわされるというのが最大の特徴だが、舞台の時間が現実の時間とともに進行するのもひとつのルールである。つまり、日常のある一定時間を切り取って舞台に上げてみせる、という方法が平田の考え出したあたらしい演劇だったのである。

これがいま、フランスはじめ西欧で受け入れられていることを聞くに及んで、はて面妖な、と思ったのが最初にいった関心のことである。平田は西欧の演劇を翻訳した芝居は、日本人には受け入れ難いとしたのだが、この時平田が忌避した西欧演劇のオリジナルが何であったかはともかく、気がついて見たらその先端部分にひょっこりと顔を出した形になっていた。西欧と大陸の東の端で別々に演劇の時間が流れた筈なのに、出口は同じだったのである。

「東京ノート」はその「現代口語演劇」の形式が初めて世の中に広く知られたきっかけになった芝居で、94年初演、翌年には岸田国士戯曲賞を授賞して、その後五カ国語に翻訳されている。平田オリザは、これを小津安二郎の「東京物語」に触発されて書いたと言っている。極く平凡な一家の出来事を低い位置にほぼ固定したカメラで淡々と描いていく小津の手法が下敷きになっているとしても、描き方ははるかに頑強である。二組の登場人物が同時に重なるように会話して平気である。観客に聞こえまいがかまわない。俳優が観客に背を向けて表情が見えないことがある。会話によって劇を進行させようと言う気配がないなど、従来の演劇に対して頑ななまでに挑戦的なのである。

舞台は、都内の小さな美術館のロビー。三人掛けのベンチが三本、客席に向かって縦に平行に並べられている。アゴラ劇場の造作をそのまま使っていて、下手奥には二階に通じるエレベーター、二階の廊下から下のロビーがのぞけるようになっている。観客はこのロビーにおとずれる人々をあたかも壁にはり付いた定点カメラになったようにのぞき込み、その会話に耳をすますことになる。僕は上手よりの高い位置で見ていたが、実際劇を観ていると言うよりは他人の行為をひそかに盗み見ているような妙な気分に時々させられた。

ロビーには三々五々人々が休憩におとずれ、また展示室の方へ去って行く。その間の時間は、ゆっくりと何事もなく過ぎる。何事も起きないゆえに、観客の関心は何か微細なことでも捉えようと緊張しながら見守っている。それを打ち破るように、秋山由美(松田弘子)と秋山好恵(山村崇子)が現れ、ベンチに腰を下ろして話しはじめると、その会話から様々のことが分かってくる。

好恵の夫祐二(山内健司)と由美は姉弟で、由美が長姉、この姉はどこか田舎に両親と一緒に住んでいるが、一人で東京に遊びにきたものらしい。折から美術館では「フェルメール」展が開かれていて、姉はこれを見たいといったのだ。由美と祐二の姉弟は他に長男慎也(足立誠)、次女郁恵(堀夏子)、三男茂夫(河村竜也)がいて、彼らは美術館で待ち合わせをし、併設されているレストランで食事をしようという計画である。他のものはまだこない。好恵は義姉にさりげなく夫祐二と別れることになったと告げる。別に好きな女が出来たからという理由らしい。義姉の驚いた様子には薄々気付いていた表情があり、由美のあきらめた態度に、二人は沈黙しているにも関わらず、観客は幼い子供のことやいろいろと修羅場があるいは愁嘆場があったのだろうなと想像をめぐらすことになる。そして同時に人の心の移ろいに、しみじみとした悲しみが湧いてくるのである。

時代設定は、現在からおよそ十年後の近未来であることがわかる。小さな美術館でも有名な「フェルメール」展が出来るのは、ヨーロッパからアジアや日本に多くの絵画が疎開していて、どこの美術館も倉庫が一杯になっているからだという。遠景にヨーロッパで戦争が起きていることを配したのは衝撃であった。しかも、何事もない静かな美術館の日常に、戦争の気配は時折ナイフのように突き刺さってくるのである。その戦争には日本も関わっていると描かれる。

ロビーに美術館の学芸員、平山恵美子(ひらたよーこ)が、相続した絵画をこの美術館に寄贈するという三橋美幸(辻美奈子)とその友人の若い男、斉藤吉雄(大竹直)、それに弁護士の小野邦雄(松井周)をともなって現れる。若い男と三橋美幸の関係はかなり微妙に分かりにくいが、会話の中からこの斉藤吉雄は「平和維持軍」に参加することがわかる。「行くの?」「仕方ないでしょう?」とさりげない。

彼らの後ろにはニットの帽子を被った橋爪幹夫(秋山健一)とその婚約者、寺西里香(川隈奈保子)が腰掛けていたが、その会話が耳にはいったのだろう、すわったまま突然こぶしを上げて、橋爪が「戦争反対!」と叫んだ。一瞬空気が張りつめる。しかし、次の瞬間何事もなかったように斉藤と三橋の会話が続くのであった。橋爪は、この美術館のもう一人の学芸員の串本輝夫(大塚洋)に別れの挨拶を兼ねてやってきていた。串本と橋爪は過去に反戦運動をしている。串本が現れると、橋爪は、農業従事者は徴兵されないというので故郷の福島にかえって野菜を作ると告げる。串本もすでに運動から身を引いていた。どっちが敵か味方か分からなくなっている上に日本の立場も微妙だという理由らしい。この串本はなかなかの硬骨漢らしく、弁護士の小野邦雄に三橋美幸が絵画を寄贈する件で、一体君にいくら金がはいるのか?と嫌みをささやく。美術館の理事長と弁護士事務所で金のやり取りがあったことをにおわせたのだった。弁護士は立ち上がって声を荒げる。この劇で唯一の感情がむきだしになった場面であった。

平田オリザの芝居にもう一つ特徴的なのは、日常の何気なく流れていく会話の中に「教養」が必ず仕込まれていることである。先日見た「別れの唄」では、その一つが有島武郎であったが、やや唐突で座りが悪かった。しかしこの劇では、学芸員である串本がそれを口にするので理屈っぽい話も収まりが良い。フェルメールの絵は窓の光が当たっている側だけを描いているという話から始まって、カメラオブスクーラ(フィルムはないがレンズを通して被写体を見ることが出来る。つまり三次元のものを二次元=絵にして見る。)のことから人間は自分の見たいものだけ切り取って見ているとか、レンズはオランダを中心に発達したが、神の目を通さなくてもレンズによって極小から宇宙まで見ることが出来るようになったといって、オランダの哲学者スピノザは様々の思索を巡らしたということまで、普通の暮らしには出てきそうもない話がまるでコーヒーブレイクのように挿入されるのである。

もう一つのエピソードを紹介して終わりにしようと思う。脇田百合子(萩野友里)と水上ふたば(長野海)は女子大生で、連れ立ってフェルメール展にきている。一方、木下貴史(小林智)は野坂晴子(能島瑞穂)とやってきたが、二人は別々に観賞した方がいいとして、木下だけロビーで本を読んでいる。木下と野坂の関係は不明。女子大生のうち脇田だけがロビーに戻って木下の前に立つと、顔を上げて驚いた様子もなく「やあ」といって見ている。会話から、木下が大学院生の時に、脇田の家庭教師をしていたという関係が分かる。脇田はしきりに木下が結婚しているのかとか個人的なことを聞きたがるが、木下の態度はあくまでも家庭教師と生徒の節度を保っていてそっけない。しばらくして、脇田が木下の正面に立って「あのあとね。子供ができたの・・・」という。木下は顔色一つ変えないで脇田を見ている。すると、「嘘っそう・・・」と脇田。この二人の心理的駆け引きは僅かなせりふの間から見えてくるのだが、この繊細な心の機微を追いかけることが出来なければ退屈な劇になるに違いない。そのぎりぎりのところで観客の緊張を保っているのが平田オリザの芸だというべきであろう。

終盤、秋山兄弟が全員揃うと、兵器を造っている会社、その下請けをしている会社に勤めているものがいたり、徴兵はサラリーマンから先になるといううわさ話などがあり、戦争の影はそこにもあった。その気配を話の端々に埋め込むやり方といい、敵味方などわからないという現代の戦争への見方構え方といい、この芝居の戦争の扱い方は非常にうまい。やがて一同はにぎやかにレストランのほうへ去っていく。しばらくして、好恵が一人でだれもいなくなったロビーに戻ってくると、追いかけるように由美が現れる。おそらく平常心ではいられなくなった好恵を気づかって慰めようとしたのであろう。二人は「逆にらめっこ」つまり泣いたら負けというゲームをやろうといい出してベンチで向かい合う。その泣くのを我慢しなければならないにらめっこが続く中で静かに明かりが落ちる。

この芝居は今に至るまで9カ国語で翻訳されて、各国の演出家が上演、青年団も15カ国でツアー公演したとパンフレットにある。国際的に認められた劇だということも、いままでになかった芝居だということはよく分かる。しかし、一体この芝居のどこが、何が外国で受けたのだろうか?小津安二郎の映画ファンは海外でも多い。黒澤明にも同じことがいえる。小津ファンのようにして平田オリザファンがいるのか、つまり一種の異国趣味、ジャポニスムの一環として評価されているのか、それとも「現代口語劇理論」が、各国で受け入れられたのは、とりもなおさず、外国でも「言文不一致」の劇がこれまでの常識であったからなのか?そこがいまいち伝わってこない。

二葉亭以来日本は数十年かけて言文一致の文体を作り上げたが、それで書かれた戯曲を上演すれば、それでも尚言文不一致であった。いわんや翻訳したものは、である。平田オリザはもう一度言文一致をやり直そうとしている。もし外国においても事情が同じだとしたら、つまりそれがしゃべるように書くことにしようという運動だとしたら、いつかソシュール以来の言語学がひっくり返ってしまうのではないか?

僕の関心は妄想に過ぎないのだろうか?

題名: |

東京ノート |

観劇日: |

07/5/3 |

劇場: |

こまばアゴラ劇場 |

主催: |

青年団 |

期間: |

2007年4月19日〜5月14日 |

作: |

平田オリザ |

演出: |

平田オリザ |

美術: |

杉山至+鴉屋 |

照明: |

岩城保 |

衣装: |

有賀千鶴 |

音楽・音響: |

|

出演者: |

山内健司 ひらたよーこ 松田弘子 足立 誠 山村崇子 根本江理子 辻 美奈子 小河原康二 秋山建一 小林 智 川隅奈保子 松井 周 能島瑞穂 大塚 洋 鈴木智香子 大竹 直 高橋智子 荻野友里 河村竜也 長野 海 堀 夏子 |