|

題名: |

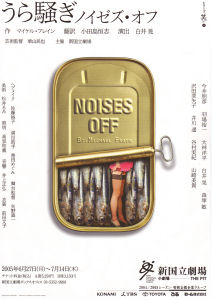

うら騒ぎ |

|

観劇日: |

05/7/8 |

|

劇場: |

新国立劇場 |

|

主催: |

新国立劇場 |

|

期間: |

2005年6月26日〜7月14日 |

|

作: |

マイケル・フレイン |

|

翻訳: |

小田島恒志 |

|

演出: |

白井 晃 |

|

美術: |

松井るみ |

|

照明: |

高見和義 |

|

衣装: |

前田文子

|

|

音楽: |

井上正弘 |

|

出演者:

|

沢田亜矢子 井川 遥 谷村実紀 山崎美貴 今井朋彦

羽場裕一 大林洋平 白井 晃 |

「うら騒ぎ」

マイケル・フレインの喜劇だと聞いては、期待しないほうがおかしいというものだ。チェーホフの英訳は定評のあるところだが、ボーアとハイゼンベルグという量子力学の大立者が原子爆弾の製造を巡って量子論的(不確定性原理)な議論を繰り広げる会話劇「コペンハーゲン」、西ドイツの首相ブラントとスパイ、ギュンター・ギヨームとの交流を描いた政治劇「デモクラシー」、いずれも英国文学の伝統を引いた鋭い人間観察と心理描写の傑作であった。

そのマイケル・フレインがどんな喜劇を書いたのか?かつての同僚、いまはユダヤ人とナチに協力する官僚という敵同士になった科学者の行き詰まる腹の探り合い(「コペンハーゲン」)のように一筋縄では行かない知的なドラマに仕上がっているに違いないと、まあ、大いに期待したわけだ。

これはシリーズ“笑い”の末尾を飾るにふさわしい企画で、さすがは栗山民也、芸術監督だけのことはある。

シリーズもおしまいの方だから、始まるまでにいろいろな情報が入ってくる。期待をあおる意味でも情報を発信するのは興行主として正しい態度である。責めるべきものではない。

そうした中で、ちょっと首をかしげるようなものがあった。

この芝居は、評判が良くて何度も再演されている、というのはなかなかそそる情報であったが、しかし、再演の度にマイケル・フレインは、本を手直ししていると聞いて、はて?と悪い予感が(大仰にいえば)体中を走った。

いやな気分に襲われたのは、あの「コペンハーゲン」のようなしっかり完成された芝居ではなさそうだという直感だった。でき上がった絵にちょっとした不満を見つけて筆を加えているうちに、取り返しがつかなくなってしまう画家のようなもので、そうなったらもう終わりがない。時間に迫られて、ここは次にしようと後回しにしている結果がそれなのだろう。

また、この芝居の本は、同じ程度の上演時間の本に比べて倍の厚みはあるのだそうだ。早い話がト書きが半分以上を占めていて、実に緻密で詳しい指示が書かれているらしい。なるほど、マイケル・フレインらしい態度だと感心してもいいが、いかにも異常である。何もここまで指図しなくたってというト書きに出会うこともあるが、それでもせりふと同じ量というのは井上ひさしだって書きはしない。

というわけで、最初の期待は一歩後退し、別の興味が湧いてきた。

舞台に扉が何枚もあって、出会ってはいけない登場人物たちが、このドアを実に微妙なタイミングで出入りし、決して鉢合わせをしない、観客はそれをはらはらしながら見物するという、喜劇としては古典的な構造の舞台である。それだけなら吉本だろうが松竹だろうが、まあ珍しくもないところだが、この芝居は、登場人物を演じている俳優たちが、現実の世界で織りなす人間関係をも描き出す。つまり、はらはらドキドキのすれ違い劇中劇を見せながら、一方で俳優や演出家や裏方の色恋沙汰をどたばたと見せる二重構造という凝った趣向で、このアイディアは悪くない、と思わせる。

演出をした白井晃は、俳優に自分の名を名乗らせて、つまりミセス・クラケットを演じる女優の名は「サワダさん」であり、沢田亜矢子が演じるようにした。そして、ご丁寧にも「Nothing On by Robin Housemonger」と題したこの劇中劇のリーフレットを用意し、そこにSawada Ayakoさんの経歴を、もちろん他の出演者の経歴をも集めて載せた。始めはいったいなんのつもりかと戸惑ったが、この経歴を読むと各俳優のプロフィールには虚実が入り交じっている。終いには「*本リーフレットはフィクションであり・・・」と注意書きがあって、この公演自体が三重構造をなしていることがわかる。つまり、沢田亜矢子本人と、劇中劇の女優Sawada Ayako とミセス・クラケットがいわば三重人格に見えるように仕掛けられていたのである。

このリーフレットのコピーは誰が書いたかしらないが、舞台監督助手の谷村実紀の経歴に「ミャンマーにて28人兄弟の末っ子として生まれ・・・云々」とあり、本人の容姿をからかう噴飯物の記述もあってなかなか楽しめる。これだけの冗談に金をかけられる国立劇場はたいしたものだと思うが、終わってみるとなんの意味があったか、はて?と頭をかしげてしまった。

さて、この複雑な構造に見える芝居も冷静に考えると案外シンプルな部品ででき上がっている。このシンプルな部品のできが問題で、どうも策士が策におぼれたような出来だと感じたゆえんである。

ミセス・クラインは、家政婦でフィリップ・ブレント(羽場裕一)とフレイヴィア・ブレント(山崎美貴)夫妻の家で留守番をしている。ブレントは劇作家で、いまはスペインに長期の旅行中である。どうやら税務当局の追求を逃れるために英国から離れているということらしい。何しろ収入の30%は税金でとられる国柄だから逃げたくなるのも当然だろうが、とすればブレント氏はかなりの売れっ子ということになる。とは言え、外国に隠れていれば払わなくてすむものでもない。こういう感覚はヨーロッパに暮らさなければわからないものなのだろう。

この留守の家が空っぽに違いないと勘違いして、不動産屋のロジャー・トランプルメイン(今井明彦)が女友達のグラマーないや肉付きのいい、いやスタイルのいいヴィッキー(井川遥)を連れ込んで昼下がりの情事としゃれ込もうとやってくる。

劇中劇はこうして始まるのだが、演出家の説によると、作家の筆が遅れに遅れて、最後の原稿がようやくこの新国立劇場に届いたのがついさっき、いまは幕が開く日の午前一時という設定である。こういうのもなんだか気ぜわしくて、観客のいらいらをつのらせる効果はなかなかのものだ。

最初の「ドア−すれ違い」どたばたは、このロジャー、ヴィッキー組とミセス・クラインが演じる。ロジャーがヴィッキーを連れ回し、ミセス・クラインの目を逃れて適当な部屋を物色するのが、仕事の途中ということもあって焦っていて大いに笑える。

そこへあろうことか、ひそかにブレント夫妻が戻ってくる。この二人は、スペイン滞在と見せかけて、実は屋敷に潜んでいようと計画していたのだ。無論ミセス・クラインも欺くことが出来たらそれに越したことはない。

見つからないように自分たちの部屋へ向かうが、どたばたと人の気配に気付いて逃げ隠れしながらなかなかたどり着けない。衣装部屋だの物置だのドアというドアが利用されながらはらはらドキドキのすれ違いがしばらくつづいて、一同がさすがにこれはなにか変だと気付いたとき、この騒ぎをよそに留守だと思って入った泥棒空巣(森塚敏)がひとり加わってすれ違いは最高潮に達する。

そのタイミングをめぐって、舞台監督(大林洋平)や舞台監督助手(谷村実紀)が表に出てきたり、演出の白井さんがダメ出しをするのをきっかけに一幕目は休憩となる。

休憩の間も出演者は自分の役どころを演じており、といっても芝居の中の自分は微妙にフィクションであり、僕の目の前の通路で、白井晃が森塚敏に「こういうのは昔浅草ではやったそうで。榎本健一あたりが得意そうだ。敏さんは共演したことがあるでしょう?」というと森塚は「うーん、あー。」とかあいまいな返事だった。白井がいなくなると森塚敏は、「おれは、エノケンとはやったことがねえよ。」とつぶやいていた。俳優座1期生でまもなく青年座を作った森塚敏に浅草との接点があるはずもない。白井は泥棒役のBinさんが元浅草軽演劇の出で三木のり平と劇団を作っていたと設定していたのだ。こういう冗談がもっと「効く」ように仕掛けられていないと、役者の方が白けてしまう。

さて二幕目は、正面を向いていたリビングを180度回転させて完全に舞台裏を見せた。すでに初日は開いて、北九州での地方公演である。

幕が開こうとしているがなぜか舞台裏に人気がなく何だか殺伐とした空気が流れている。そこへ演出家の白井さんが隠れるように登場し、舞台監督に花束を買ってくるように言いつける。初日が開けば演出家はいらなくなる。まして地方講演に来る必要はないが、わざわざやってきた理由は、女優のHarukaさんに会うためであった。しかし、実は演出助手で舞台監督助手のTanimuraがどうも妊娠しており、こちらは解決を迫るチャンスを窺っている。一方女優のSawadaさんを巡って、ImaiとHabaが対立、そのためにSawada、Imaiの仲がぎくしゃくし、Harukaさんも一枚加わって人間関係は混とんとし始めるという、まあ劇団の男女にはよくある状況になっている。

それで、幕が開くというのに女優が部屋から出てこようとせず、舞台監督のYouheiが困り切っていたのだ。

こういう状態でともかく幕が開くが、それぞれ恨みを抱いているから、舞台裏は邪魔立て、足の引っ張り合い、意地悪、乱暴狼藉の嵐でめちゃめちゃになっている。観客は一幕目の芝居と同じものを今度は裏から別の意味ではらはらドキドキ大笑いしながら、見ることになる。

つまり、これがもう一つの部品である。

三幕目は、もう一度舞台が180度回転してもとへ戻っている。新潟での千秋楽。同じ芝居が始まるが、もはや同じといえる状態ではない。二幕目の舞台裏を見てしまった観客には、その裏での大騒動が表に現れて、いつ何時芝居が崩壊してもおかしくないというハラハラドキドキが続いて・・・。

このように構成は実に理屈通りに出来ていて、その限りでは文句なく楽しめる喜劇ではないかといえる、かもしれない。なのにどうしてすっきりと満足できないのかといえば、最初にいったようにマイケル・フレインが筆を入れすぎたせいではなさそうだ。

もともと劇作家が税金逃れのために居留守を使おうとした設定に無理があった。不動産屋が留守の家に人の気配を感じてなお、情事にふけろうという情熱にはあまりリアリティがない。ミセス・クラケットがいるのになぜ劇作家はひそかに帰宅の上居留守を使えると思ったのか?

一つ目の部品はどこか「たが」が緩んでいる。

二つ目の部品は、俳優同士の人間関係であるが、これは類型的のものである。つまり「よくある話」で済まそうと思えばすむのだが、二幕目の大騒動の一つ一つの動作をみていると「喜劇」を盛り上げるものとして以上に、いったい彼らの間に何が起きていたのかもう少し知りたくなる。なるほど彼らは愛しあっていただろう。そこへ誰かが割って入って仲を引き裂いた。それだけのことなら理屈でわかる。しかし、真実は細部に宿る、ではないが「嫉妬」を典型的に描いただけでは、人間が見えてこない。

二つ目の部品はやや形式的で簡便であった。

マイケル・フレインが再演の度に手直ししているということを聞いて、画家が完成した絵に筆を入れたくなる気持ちのようだと最初に書いた。僕は画家ではないが、この絵は完成したと感じた時が絵の完成で、それ以上どんな小さな点も線も加えることを本能的に拒絶するものである、と思っている。もし、本能がそれを阻止しなければ、その絵は完成していないのである。

そういう意味で、マイケル・フレインも台本に手を加えているのだろうが、絵の場合、いったん完成としたものにまだ手を加えられるとすれば、その絵は永久に完成しないのである。もともとの構図が悪かった、あるいはテーマに問題があったなどなど理由はともかく画家は評価の外だと考えるべきだ。

マイケル・フレインがこだわっているところは、多分ディテールだろう、という気がする。喜劇としての形式は整っているのだからあとはどうやって、観客を「腹を抱えて大笑い」させるか俳優の動作まで思い描いて書き加えているのだろう。

しかし、見たところ僕にはそれは十分すぎるほどで来ていると思われる。

むしろ、筆を入れるとすれば、劇中劇の設定をもっとリアリティのあるものに手直しすることと、俳優の人間関係をもっと書き込むことこの二つにつきると考えている。

名手マイケル・フレインの喜劇と聞いて期待したが、喜劇という形式にこだわったと見えて、確かに喜劇に違いないが、彼が得意とする人間がその中に不在であった。

白井晃もこれを張り切って面白くしようとした。俳優の名前もわざわざ、実名にして、リーフレットまで書いて公演会場も新国立劇場で初日、北九州から新潟が千秋楽という設定でリアリティを出そうとした。

空回りのように見えたのは、彼のせいではない。あまりにも喜劇であろうとしすぎた台本に原因があったというべきだろう。

それと、キャスティングはこういう言い方でいいかどうかわからないが、「戦略性」がなかった。もっと「喜劇」を作れるアンサンブルがあるだろうに。

(2005年9月19日)