東京裁判三部作の第三部である。最初の「夢の裂け目」(平成13年5月)は、紙芝居屋のおっさんが東京裁判に巻き込まれ、検察側の証人になるというもの。次の「夢の泪」(平成15年10月)は、弁護士夫妻が極東国際軍事法廷で、松岡洋右の弁護人になりかける話。いずれも直接裁判に関係する人物が登場する。出演者は三作ともほぼ同じ、役柄は違うが役割は共通するように考えられている。ただし、最後の作品も例によって本は遅れた形跡があり、役者のノリがいまいちのところがあった。

前二作と違って、最後の作品であるこの芝居は、東京裁判とは全くかかわりがない。あえていえば、この裁判で「天皇の戦争責任」は何故問われなかったのかという問題を下敷きにしている。この問いは、井上ひさしのライフワークのようなもので、日本の戦後の出発点ともなった東京裁判にかこつけて、自分の中にくすぶっている天皇の責任のありように決着をつけようとしたともいえる。

この劇には他に、井上が一貫して取り上げてきたいくつかのテーマを盛り込んでいる。

一つは「日本語には主語がない。」という文法の教師、佐藤絹子(三田和代)の「発見」を通して、日本語の曖昧さ、ひいては「責任」のあり方について言及すること。方言、特にこの芝居の舞台になった東北のある地方(福島が近いらしい)の方言をとりあげること。そして戦後の混乱期特有の風俗を見せること、などである。

そういう意味では、これまでの井上ひさしの芝居の集大成という感も無きにしもあらず、である。したがって、昨日の晩飯のおかずが再び食卓に出てきたような、あまり新鮮味を感じない内容であった。ただ、不毛な議論になりがちな天皇の戦争責任については、一応穏当な結論を導いたかに見えて、観客にとってもまあご同慶の至りというところである。

この三部作は出演者揃っての歌で始まるのが決まりである。歌によると、主人公三宅徳次(角野卓造)は陸軍大佐、幼い頃から神童の誉れ高く、家が裕福でなかったために陸軍幼年学校へ入る。士官学校を優秀な成績で卒業、任官して推薦を受け陸軍大学に進学、恩賜の軍刀を拝領して陸軍参謀につく。つまり陸大トップで出たエリート軍官僚というわけだ。終戦時は関東軍参謀から大本営参謀に転出して戦略立案にかかわった。かかわった以上に彼らの考えがほとんどそのまま実行に移された。負け戦は自分たち、いや自分のせいだと深く自省した結果、昭和20年8月28日、熱海錦ケ浦から飛び込んで自殺することにした。まだ大連から引き上げていない家族宛に遺書をしたためて、覚悟の自決・・・になるはずだったが、崖の途中の松の大枝にひっかかって一命をとりとめる。

兄が上野でやっていた家業の骨董店が福島に品物を疎開させていたために戦後すぐに商売を始められたのを幸いに、三宅徳次はここを手伝いながら大連からの家族の帰還を待った。

昭和22年夏、東北のある町の佐藤織物の蔵屋敷。豪農佐藤作兵衛(犬塚弘)は進駐軍の農地改革で小作人に田んぼをただ同然で渡して尚、絹織物の工場を経営する資産家であった。趣味で集めた屏風を一般公開しようと、三宅徳次に整理を依頼、まもなく屏風美術館は開かれようとしていた。

しかし、佐藤作兵衛には悩みがあった。長女絹子(三田和代)は三十を過ぎても国文法の教師を続けていて結婚の気配がない。婿取りをする身で、見合い写真を用意しても見向きもしないのである。妹の繭子(熊谷真実)は画家を志して東京に出るが、何をしているものやら連絡もない。折からのインフレに織物工場の経営は難しくなる一方で、小作農の息子で工場の事務員五十嵐武夫(福本伸一)には労働組合結成の気配もある。

そうした中、三宅徳次を訪ねて大連から引き上げてきた娘友子(藤谷美紀)がやって来て再会を喜ぶ。佐藤家の妹繭子は、画家の先生にだまされて、実家の書画骨董を金に変えようと密かに忍び込み、同じ先生にだまされた河野高子(キムラ緑子)が金を無心しようと現れる。そこへ、絹子の見合い相手の隣町の新聞社を経営する尾形明(高橋克実)が居合わせ、てんやわんやの大騒ぎとなる。繭子と河野高子は東京で近ごろはやりの「額縁ショー」をやっているらしい。これはストリップショーの前身で動かなければ芸術とみなされた牧歌的時代の見せ物である。

騒ぎが収まったところへやはり小作農の子息だった警官の菊池次郎(石田圭祐)がやってきて、天皇陛下の東北巡幸に際して、当佐藤家の別邸が宿所の候補になったことを告げると、一同びっくり。名誉なことではあるが、どうもてなしたらいいか誰も見当もつかない。

もと大本営参謀なら、天皇陛下に拝謁したことがあるのではないかと三宅に訪ねると、果たして、何回か末席からかいま見たことはあるとの返事、これは幸いと、帰り支度をやめさせて、佐藤家の指南番になって、もてなし方を教授願いたいということになる。

三宅は、天皇陛下は退位すべきだったと密かに思っていたために複雑な心境だったが、これを引き受けることにする。

さまざまなシミュレーションが行われるが、次第に天皇が乗り移っていくような三宅徳次に一同驚いて、尊敬の念すら表すようになる。ヒゲを付け、眼鏡をかけてそっくりの扮装で現れるのがおかしい。

結果として、佐藤家には立ち寄らなかったが、この騒ぎをきっかけに関係者の絆はいっそう深まった感があった。

三宅徳次と絹子、繭子と警官の菊池、新聞屋の尾形と河野高子、事務員の五十嵐と三宅の娘友子と新しいカップルが誕生する予感をただよわせて、歌いながら三部作の幕は閉じられた。

結局、井上ひさしは大本営参謀の三宅に御前会議、あるいは大本営での天皇の振る舞いを語らせることによって、天皇が作戦決定に関与していたことを示唆し、天皇の戦争責任はまぬかれないといいたかったに違いない。しかし、極東国際軍事法廷は、「天皇は不起訴」を始めから決めていたために公には免責されてしまった。それでも尚国民を戦争に導いた責任はあったのだから、せめて退位をすべきだったのではないかというのが、おそらく井上の考えに違いない。戦後は、こうして誰も責任を取らない、つまり過去をしっかりと清算しないではじめたために、戦後民主主義はいつでも危機の状態に置かれたのだというのであろう。

三宅のせりふの中に「せめて、すまぬと一言欲しかった。」というのがあったが、井上のこれまでの発言を考えると、ずいぶん寛容になったものだと思った。天皇陛下が臣下に向かって「すまぬ」=謝罪するとは全く考えられないが、もしその一言があったなら許してもいいということなのだ。

そして、戦後の天皇のご巡幸を取り上げることによって、これを井上ひさしは天皇が、あたかも「すまぬ」と全国に言い歩いたのだと解釈し、天皇の戦争責任に自分なりの決着をつけようとしたのだろう。

「トコトコ旅行く天子さま アチコチおたずね天子さま わずかなお供を引き連れて 朝日のなかを アチコチ歩く 軍刀すてて 丸腰で オー 平和の御代のはじまりだ ようこそ ようこそ 天子さま ここではのんびりなさいませ ・・・・・・」

この挿入歌には、戦争責任を追及しようという姿勢はかけらも見えない。確かに、当時国民は、ご巡幸について戦死者の家族を慰問するという理由を聞かされて、「もったいない」と考えたように見えるが、ニュース映画に登場する天皇をみると「すまぬ」といっていると思えないこともない。少し猫背で、小股でトコトコ歩き、「あっそう」としかものをいわない天皇陛下の姿をまねして見せるのがはやった。「天ちゃん」と揶揄する者もいた。しかし、あれから60年が経ってしまったのだ。しかも、ニュース映画のその人はもうこの世にいない。だからその姿に「すまぬ」が存在すると解釈してもかまわないだろう。こういう結論が井上ひさしの考えたことだとしたら、極めて穏当で、今日の普通の国民感情となにも変らないのではないかと思う。最初にご同慶の至りと書いたのはそういう意味であった。

それはそれでかまわないが、井上ひさしの「天皇責任論」は戦前の天皇の立場を前提にしていたはずなのに、謝ったのだから許してもいい、というのではこれまで彼が書いた作品の多くは、そして井上が一貫して日本の保守政治に対立してきた立場は反古になってしまうおそれがあるのではないか?(この東京裁判三部作は戦争責任はどこにあったかを考えながら、井上ひさしの立ち位置が微妙に変化した軌跡を描いているといってもいいかも知れない。)

天皇の戦争責任とは、このような形で結論を導き出すべき問題ではなかった。

そもそもこの問題はまず、天皇(制)とは何か?という問いがあり、その制度のもとで行われた戦争が悪であるか正当であるか?あるいはその結果の災厄、国の内外の死者たちに対して、天皇は責任があるかというといういくつかの次元の違う議論が複雑にかみ合ってでき上がっている。戦後の我が国の行く末(内政なり外交なりについて)を論じたさまざまな議論にこのテーマは常に深くかかわってきた。ただし不幸なことに、この議論は、どんな論を展開しようと二つの結論のうちどちらかに帰結した。もともと論者が左翼、反体制・革新側かあるいは保守派に帰属するかによってはじめからほとんど結論は決まっていたといってよい。

僕は最初に「不毛な議論になりがちな天皇の戦争責任論」と書いたが、こういうことが不毛であるとようやく最近気付いた証拠がある。

哲学を専門分野とする竹田青嗣は、上のような理由で天皇及び天皇制についての議論にはなんと「厭きて」しまったというのである。「天皇の戦争責任」(2000年11月径書房)は、加藤典洋と橋爪大三郎の対論に竹田がジャッジとして加わって作った本で、昭和史の中の天皇を縦横に論じている。ただ500ページを超える大冊なのでここで言及するのはあきらめるが、その「はしがき」の中の竹田の説を少しばかり紹介しておくのは、成り行き上有用かと考える。

井上ひさしのそれも同じように、天皇の戦争責任を追及することは、具体的になにも生み出すことはなかった。それはあれかこれか、二者択一の立場の違いを鮮明にすることは出来ても、ではわれわれは「何をすべきか」という問いに対しては何の答えも用意していなかった。竹田はそうした議論の流れを「思想の敗北」だと断じる。

竹田の結論は、昨今はやりのポストモダン(レフト)の資本主義に出口なしという一種の諦念を批判しつつ、我々は考えるべきことを考えると宣言することであった。

それは誠に当を得た主張で、「天皇の戦争責任」を議論しながらつぎのような生産的な結論を導き出そうとするのである。

「我々は現在、幸いなことに(少なくとも現在の民主主義国では)もし、これまでの社会理念の弱点を克服しうる新しい社会構想を積み上げ、それを多くの人々が納得出来るものへと鍛え上げてゆけるなら、必ず社会全体の構造を変化させうるような社会的条件を持っている。必要なのは端的に言って、近代社会がどのような理念と原理でそれ以前の身分制社会を乗り超えようとしたか、またどういう理由で新しい矛盾を作り出したのか、これを再び克服するためにいかなる条件が必要か、さらに、人間と社会が原理的にどのような関係で結びあっているか、どんな条件を失えば人間は孤立し、社会は支配のオートマチックな体系となるか、あるいはまた、もう少し具体的にいえば、現在の資本主義の大きな矛盾を克服するために、社会主義の理念や近代の市民社会原理はまだ可能なのかどうか、可能だとしたら、どのような条件においてであるか、といった諸問題を思想原理として追いつめることなのである。」

これを考えるのはもはや井上ひさしでも、その世代でもないことは明らかである。題名: |

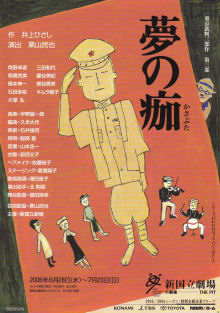

夢の痂 |

観劇日: |

06/7/7 |

劇場: |

新国立劇場 |

主催: |

新国立劇場 |

期間: |

2006年6月2817日〜7月23日 |

作: |

井上ひさし |

演出: |

栗山民也 |

美術: |

石井強司 |

照明: |

服部 基 |

衣装: |

前田文子 |

音楽・音響: |

宇野誠一郎・山本浩一 |

出演者: |

角野卓造 高橋克実 福本伸一 石田圭祐 犬塚 弘 三田和代 藤谷美紀 熊谷真実 キムラ緑子 |