|

題名: |

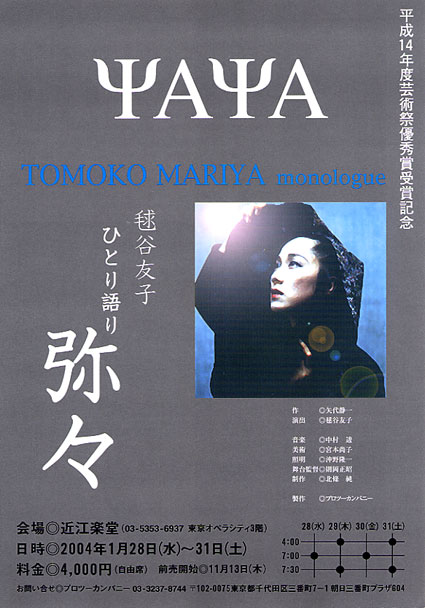

弥々 |

|

観劇日: |

04/1/30 |

|

劇場: |

近江楽堂 |

|

主催: |

プロ-2カンパニー |

|

期間: |

{期間}2004年1月28日〜31日 |

|

作: |

矢代静一 |

|

演出: |

毬谷友子 |

|

美術: |

宮本尚子 |

|

照明: |

沖野隆一 |

|

衣装: |

小林ともえ |

|

音楽・音響: |

毬谷友子 |

|

出演者: |

毬谷友子 |

「弥々」 *(4/1/04 補追)

娘道成寺の釣り鐘の中に入ったようなものだ。高いドーム型の天井が十の字に切られていて、そのすき間から向こうに、もう一つの天蓋が見えている。この二重構造が音をよく反響させるのであろう。近江楽堂と名付けられたこの空間は、室内楽のためのものに違いないが、むしろ説教台を置いたほうが似合いそうだ。何故設計者はオペラシティの中に教会をはめ込もうとしたのだろうか。

がらんとした白木の床の上に百席あまりの椅子を並べて、ようやく残った通路を舞台に見立てるという、独り芝居にはもってこいのしつらえである。

良寛の話らしいという以外何の先入主もなく観た。

良寛が栄蔵と呼ばれていた青春時代、親しく交わった仲間の中に弥々がいた。弥々は栄蔵が自分に好意を寄せていることを知りながら、清吉という若者と江戸に出奔、所帯をもつ。清吉は飲む打つ買うの遊び人だが弥々は亭主に尽くした。やがて借金取りに迫られ、元来性悪な清吉は弥々を吉原に売り飛ばす。女郎に身を落とした弥々は、偉い坊さんになったという良寛のうわさを聞いて、会いたいと思う。・・・

芝居は、この弥々の娘が、母親から聞いた話を物語るというものだ。娘に弥々が憑依して、弥々自身がそこにいるような入れ替わりの仕掛けが観客を惑乱させる。これは狂気を演じさせれば大竹しのぶと双璧と僕が思っている毬谷友子のキャラクターにぴったりの役柄である。矢代静一も娘を意識して書いたというから、他の役者ではやりにくいかもしれない。毬谷友子は朗読あり歌あり、少女から老婆まで一時間半の熱演であった。特に注文はないが、朗読はまだ芸が若すぎる。例えば男の台詞の出だしの子音をのむ癖や声を太くするのは感心しない。技巧に走らなくても分かるものは分かる。朗読といえば2、3日前加藤道子の訃報を目にして、日曜の夜のラジオに聞き入っていたことを思い出した。この女優は声だけで人物の性格を演じわけることが出来た。まことに名手と言うべき人であった。独り芝居をやるのに参考になるだろう。

それほど込み入った話でもなく、毬谷友子の熱演にもかかわらず、腑に落ちないことが随所にあって、実は十分に楽しむことが出来なかった。僕の誤解があったのかもしれないが、観たかぎりのことで言っておきたい。

まず、良寛のことである。

暗やみに一条の光が走り、それに向かって弥々の娘が「良寛さまぁー!」と叫ぶところから芝居は始まる。会ったこともない、既にこの世に無い良寛に対して憧憬あるいは畏敬の念、敬愛の情を表現するというのは、良寛について母親が娘に何を伝えたかを想像させる。おそらく母親の強い思いは娘の心に良寛という存在を植え付け、膨らませた。もしかしたら母親以上にその思いが募っていたのかもしれない。この彼方にある存在としての良寛という想念が肥大化して、ついに娘は弥々に成り代わって幻想としての良寛と生きた母親の一生をかたらずにいられないと思ったのであろう。それが物語を牽引する動機でありこの彼岸にあるものへの一種の物狂いが劇的な緊張感を作りだしている。それは観客を引きつけるに十分な構成と言っていいだろう。

この芝居で矢代静一の造形しようとした良寛を突き詰めると「大聖人」という言葉が浮かぶ。良寛の神格化である。

ところが僕らの知っている良寛は、日がな子どもと遊んでいる好々爺である。もっと言えば、良寛は世捨て人である。庵を結んだが寺をもたず、禅僧でありながら戒律を気にせず、欲を捨てて生きた隠遁者である。僕が出雲崎で見た墨跡は、繊細で穏やかな人柄が匂い立つような品のある書であった。また、目にした限りの歌には感心するものが多かった。勅撰でも編まれたらたぶん何首も取り上げられそうな江戸期きっての歌人と言えるだろう。膨大な量の漢詩について僕は何も言う資格はないが、その漢文の素養についてはやはり驚嘆せざるを得ない。他に抹香臭いことは何一つしなかった。良寛のファンが多いことは承知しているが、それらの親しみを込めた「良寛さん」とこの芝居の「良寛さまぁ」の間にある差異はどうしても気にかかる。

弥々が清吉と江戸にでた後まもなく栄蔵は近在の寺に入り、得度すると備中玉島の円通寺に移り十年あまり修業を続ける。師の遷化をきっかけに諸国を行脚し、39才で故郷越後に戻るのだが、その間江戸にいったことはない。いや生涯を通じて江戸とは無縁であった。(江戸から訪ねて来るものはあったが。)では、弥々は円通寺や諸国行脚のことをどうして知ったのか?このとき良寛はまだ無名の修行僧であった。

弥々は(その母親だったかもしれない)ロシア人との混血である。浦賀に漂着したロシア人と寄宿先の娘との間に出来た子である。このロシア人はどこから流されてきたのであろう。浦賀は江戸湾の内側である。黒潮にのったとしても漂着は難しい。ロシア人が太平洋の日本近海に出没するというのもにわかには信じがたい設定である。

また、その浦賀に暮らしたはずの弥々が、十七歳になって出雲崎に現れるのはどうした事情からか。僕が聞きのがしたのか、不可思議である。

そして、誰が伝えたものか定かではないが、良寛が死の床についたとの知らせに、やもたてもたまらず弥々は江戸から出雲崎へ向かう。このとき弥々はすでに七十二歳だった。中仙道を通って信州へでたものか、甲州街道をたどったものかはともかく、更に北国街道を北上して越後出雲崎へ江戸から八十里あまり、標高千メートルに近い峠がいくつもある街道を七十を超えた老婆が行くのである。想像を絶するエネルギーと言わざるを得ない。

僕は芝居を観ながら、確か矢代静一はクリスチャンでなかったか?と思っていたが、果たして終幕後のトークショーで、「父は、マグダラのマリアを書きたかった」という話がでて、得心した。

弥々がそうなら良寛はイエスである。混血は江戸時代にあっては一種の受難であり、老骨にむち打って遠くを目指すのは巡礼ともとれる。

そういう嗜好はあってもかまわないが、越後、備中、浦賀、江戸という異なった風土と距離感をうめる説得力は無かった。この原因は、良寛を矢代静一流に勝手に大聖人=イエスと解釈しようとして生じた無理の様な気がする。

「弥々」はリトアニアとニューヨークで評判が良かったらしい。特にリトアニアでは向こうの俳優が弥々を演じて、何度も再演を続けているそうだ。海外で、舞台となる場所の距離感やイメージが抽象化されれば、もともと聖書を意識して書かれたものだから理解しやすい話なのかもしれない。結構なことだが、良寛はかなり誤解されて迷惑してるだろう。

この芝居は「良寛異聞」という小説を書いていた時に、木村光一の勧めでできたという。小説の中の登場人物がひとりがたりする形式は、もとになる物語と人物像ができ上がっていた分骨格がしっかりしていて、上のような気障りを除けば独り芝居の戯曲としては十分に成立していると思う。ただし、耳から入ってくる矢代静一の文章は決してわかりやすくない。

ついでながら独り芝居について考えていることを書こうと思う。

トークショーで知ったが、「弥々」の評判は高く、遠くからわざわざ、しかも何度も見に来る、いわゆるファンが多いということだった。僕は毬谷友子を嫌いではないが、上のようなことで「弥々」が無条件に名作だとは思わない。ただ、独り芝居は役者を見たいという動機が支えていることは確からしいからそのことで文句は言わない。だからといって内容がどうでもいいというわけではないだだろう。この芝居のように、役者に合わせた本があり、一人語りとして十分な構成であれば、それでいいのだが、中には掛け合いでやったほうが面白かろうというのもあったりする。

総じて言えば、独り芝居は退屈である。役者のファンでもないのに、観るに絶えられる独り芝居は少ない。

この形式は通常の演劇とは異なる表現なのだが、作家も演じるものも普通の演劇の延長上に考えているふしが多分にある。

「たばこの害について」は観客を聴衆に見立てて講演する独り芝居だが、これは構造上無理が無い。チェーホフもこういう設定なら独り芝居はいけると思ったに違いない。ただし、理屈の上ではそうだが観客はその講演の聴衆を自分と思っていない。ほんとうは、誰かに向かって講演している男の演技を観ているのである。こういう位相の違いに案外鈍感だったのではないか。しかも、話は一向に面白くない。演じる役者の追っかけでもないかぎり、観てもしようがないと思うのである。「化粧二題」というのは舞台の袖にいる誰かに話しかける一人語りだが、そこにいるという前提で姿を現さないのは、つよい欲求不満が残る。話として不完全のような気がする。出したらどうなんだと言いたくなってしまう。もっと徹底的に独り言を見せる芝居もあった。この男は、飯を食いながら、着替えをしながら、相手もいないのにのべつしゃべりまくり、歌まで披露した。およそこんな日常などありはしないというものを見せられて困惑するが、自分だけが注目されて役者はいい気持ちのものだろう。

僕はマーケティングをなりわいとしているので、ついそう考えてしまうのだが、通常の演劇と独り芝居はドメイン(領域)が全く異なるものだと思っている。ドメインとはどういうグループ(市場といってもいいが)に属しているかということである。分かりやすく言えば競合するものがその両者では違う。

通常演劇は、映画や歌舞伎、オペラなどの舞台芸術の領域にあると考えられる。ところが独り芝居というのは、演劇でありながら落語や講談、漫談、浪曲など「独り芸」とおなじ場所にあると思う。観客の立場では、独り芝居を見るとき、ごく自然に落語や講談の形式と比較することになると僕は考えている。

この芝居は、弥々の娘が母親から聞いた話を語るという口上で始まるが、途中から弥々が娘に憑依し、あたかも劇中劇のように弥々自身が舞台に立ち現れ、自らの物語を演じるという形の説話になっている。これは僕らが知っている落語の人情ばなしによく似た構造だ。落語家は、まず「まくら」でさりげなく現実の自分を語る。そして話に入ると登場人物を次々に足してそれを一人で演じわけて見せる。そして「おち」というカタルシスによって再び現実に返して終わる。こういう構造を踏襲しているのが「弥々」であり、したがって、それが独り芝居としての骨格がしっかり出来ていると感じる所以である。ただし、「良寛さまぁ」とハイテンションで始まるのは著しくルール違反であり、観客心理を無視した出だしではないか。「まくら」を勝手に落としては困る。

反対にあらかじめ想定した物語の登場人物を次々に引いていって最後に残った一人が独り芝居を演じるという構造を持つものもある。「化粧二題」などだが、それでも引き算できない一人を袖にいるものと仮定してやらざるを得ない。これは通常の演劇を基に「独り芝居」を考えるやり方の典型かもしれない。これでは実験演劇の類いに過ぎない。

井上ひさしは、「唐来参和」を小沢昭一がラジオで朗読し、舞台にかけたことに驚いて「この話は一人称で語る小説の形式を欲している。」(拙稿参照)と考えていたことを吐露した。独り芝居が、落語や講談、浪曲漫談の類いとおなじ領域にあるとは思ってもいなかった証拠といえる。因に僕は「唐来参和」を独り芝居の傑作中の傑作と思っている。

根を演劇にもっている、たいがいの独り芝居は退屈である。

独り芝居を書くなら、観客に向かって語りかけてくれ。

(2/18/2004)

*補追

弥々の素性についてよく理解できなかったが、最近ようやく僕が誤解していたことが分かった。弥々は良寛と同じ出雲崎で生まれ育った。網元の子の栄蔵が好意を持っていると知っていたが、従兄弟の清吉と江戸にでる。というところは正しいが、弥々は吉原に売られた後、下田で女郎をする。この下田と浦賀の関係はわからないが、どうもここでロシア人と出会い、子を生んだものらしい。これで誤解はとけたが、僕の腑に落ちない部分が解決した訳ではない。

話に無理があるという思いは相変わらずだ。